Sono dette anche biomolecole. Si tratta di sostanze organiche elaborate dagli organismi a partire da sostanze inorganiche presenti sulla Terra. Le biomolecole contengono carbonio e gli atomi di carbonio, grazie ai quattro elettroni del guscio più esterno, sono in grado di formare quattro legami covalenti con altri atomi. Questi legami, a seconda del numero di elettroni che il carbonio mette in comune, possono essere semplici, doppi o anche tripli. Inoltre gli atomi di carbonio hanno la proprietà di legarsi tra di loro abbastanza facilmente. Perciò partendo da unità base dette monomeri, si possono formare grandi e complesse molecole organiche: i polimeri. L’unione di due monomeri avviene mediante condensazione, una reazione che conduce all’eliminazione di una molecola d’acqua. I polimeri possono avere diverse strutture: ad anello, ramificata, lineare. Se da uno zucchero si vogliono ottenere i corrispondenti due monomeri, si può ricorrere alla reazione inversa della condensazione, all’idrolisi, aggiungendo una molecola d’acqua. Ma quali sono le principali sostanze organiche presenti negli organismi viventi?

Sono dette anche biomolecole. Si tratta di sostanze organiche elaborate dagli organismi a partire da sostanze inorganiche presenti sulla Terra. Le biomolecole contengono carbonio e gli atomi di carbonio, grazie ai quattro elettroni del guscio più esterno, sono in grado di formare quattro legami covalenti con altri atomi. Questi legami, a seconda del numero di elettroni che il carbonio mette in comune, possono essere semplici, doppi o anche tripli. Inoltre gli atomi di carbonio hanno la proprietà di legarsi tra di loro abbastanza facilmente. Perciò partendo da unità base dette monomeri, si possono formare grandi e complesse molecole organiche: i polimeri. L’unione di due monomeri avviene mediante condensazione, una reazione che conduce all’eliminazione di una molecola d’acqua. I polimeri possono avere diverse strutture: ad anello, ramificata, lineare. Se da uno zucchero si vogliono ottenere i corrispondenti due monomeri, si può ricorrere alla reazione inversa della condensazione, all’idrolisi, aggiungendo una molecola d’acqua. Ma quali sono le principali sostanze organiche presenti negli organismi viventi?

Essenzialmente sono carboidrati, lipidi e proteine.

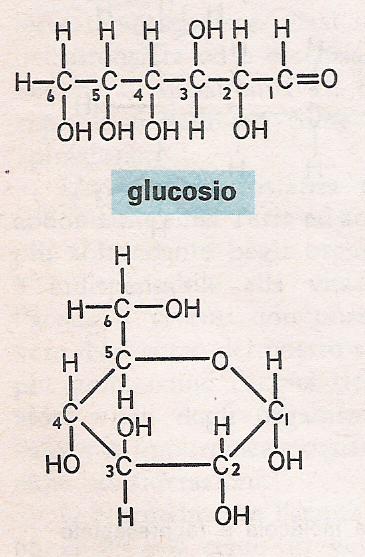

I carboidrati sono detti anche idrati di carbonio perché costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno e, in essi, il rapporto tra atomi di idrogeno e atomi di ossigeno è di due a uno, come nell’acqua. Comprendono gli zuccheri che sono le principali sostanze nutritive energetiche sia per le piante che per gli animali. I carboidrati si suddividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi a seconda del numero di molecole di zucchero che li costituiscono. I monosaccaridi possono contenere 5 o 6 atomi di carbonio e per questo sono detti pentosi o esosi. Gli zuccheri più comuni e importanti sono esosi e hanno formula grezza C6H12O6 , si tratta del glucosio, del fruttosio e del galattosio. Il glucosio è il principale combustibile cellulare. La formula chimica grezza dei disaccaridi è C12H22O11 e il più conosciuto è sicuramente il saccarosio, il comune zucchero da tavola. Altri disaccaridi sono il maltosio o zucchero del malto e il lattosio, zucchero del latte. Sia i monosaccaridi che i disaccaridi sono solubili in acqua. I polisaccaridi hanno formula generale (C6H12O6)n , in cui n indica il numero di molecole di monosaccaridi che si uniscono per condensazione due a due. Esempi di polisaccaridi vegetali sono gli amidi (di riso, di frumento, di patate, …). I polisaccaridi sono insolubili in acqua. L’equivalente animale degli amidi è il glicogeno prodotto e accumulato nel fegato e nei muscoli. In caso di necessità, nel fegato il glicogeno viene trasformato in glucosio e, attraverso la circolazione sanguigna, viene distribuito ai tessuti che ne hanno bisogno. Altri polisaccaridi importanti, ma che non hanno funzione energetica, sono la cellulosa e la chitina. Hanno entrambe funzione strutturale. La cellulosa è una molecola più grande e più complessa di quella degli amidi, si forma nelle pareti delle cellule vegetali dove ha un ruolo di sostegno. Comunemente utilizziamo molti prodotti formati da cellulosa: cotone (jeans), libri, quaderni, lino, ecc. La chitina invece costituisce l’esoscheletro degli insetti e degli altri Artropodi.

E se introduciamo nell’organismo più carboidrati di quelli che consumiamo? È un problema tipico dei paesi occidentali ricchi. L’eccesso di calorie (dovute anche ai grassi) determina sovrappeso, obesità e diabete, tanto che è stato coniato il termine diabesity. Questo termine vuole sottolineare il fatto che la forma più diffusa di diabete (il tipo 2) rappresenta il 90% delle malattie diabetiche e dipende soprattutto da cattiva (o troppa) alimentazione e sedentarietà ed è associato molto spesso con l’obesità. Nella nostra società opulenta, basata sul consumo e spesso sugli sprechi, bisogna moderare anche l’ingestione di carboidrati sotto forma di amidi e dolci, però questo non basta, è necessaria una maggiore attività fisica!