Dante Iagrossi. Secondo A. L. Wegener, più di duecento milioni d’anni fa, i continenti attuali erano raggruppati in un unico blocco, la Pangea, circondato da un solo oceano, la Pantalassa. La sua ipotesi, la deriva dei continenti, sviluppata dal 1912 al 1929, era suffragata da varie osservazioni: in primo luogo, la singolare forma della parte orientale del Sud America che si “incastra” bene con la costa occidentale africana, (e lo stesso si può dire di Antartide ed India rispetto all’Africa orientale, o dell’Eurasia rispetto al Nord America). Inoltre anche il ritrovamento di fossili di stessi animali e vegetali e rocce uguali ai due lati dell’Oceano Atlantico faceva pensare che una volta fossero unite. Poi, circa 180 milioni di anni fa, la Pangea potrebbe essersi divisa in due super continenti: Laurasia e Gondwana, separati da un oceano. In seguito, ci furono ulteriori frammentazioni, fino alla situazione attuale. Più tardi, nel 1960, Harry Hess intuì che l’espansione dei fondi oceanici giustificava il meccanismo della deriva dei continenti. In altre parole, non si spostano solo i continenti ma le intere zolle di cui essi fanno parte. Invece Wegener non era riuscito a fornire motivi convincenti dello spostamento, che attribuiva erroneamente in parte alla forza centrifuga del moto rotatorio terrestre, che faceva allontanare le masse dai poli verso l’equatore ed anche all’attrito prodotto dalle maree terrestri che, rallentando la rotazione, sollevano la costa dal substrato.

La crosta, strato superficiale della crosta terrestre, si presenta ora formata da una ventina di placche, che continuano a muoversi, anche se in modo assai lento e, intanto, si formano montagne, fosse, si generano eruzioni vulcaniche e frequenti terremoti. Le placche non sono ferme, ma in moto continuo, anche se non percepibile direttamente, come zattere sul mare, poggiando sull’astenosfera sottoposta ai moti convettivi causati dal calore emanato dal nucleo.

Ci sono tre principali modalità di movimento:

a) Divergenza (allontanamento), per la fuoriuscita di magma dall’astenosfera, che genera espansione dei fondali oceanici (ad una velocità da 1 a 20 cm circa all’anno) o la formazione di fosse tettoniche, come quella tra zolla africana ed arabica.

b) Convergenza (avvicinamento), che può causare montagne per placche continentali (Himalaya, Alpi, Appennini, Balcani e Pirenei), o archi insulari vulcanici, per lo sprofondamento di zolle oceaniche, una sotto l’altra, col magma risalente. Se si tratta dello scontro tra placca oceanica e continentale, per lo sprofondamento della prima, si formano fosse e catene montuose.

c) Movimento trascorrente (scorrimento), con formazione di terremoti anche di alta intensità (faglia di Sant’Andrea in California).

Ma quale sarà il futuro dei continenti? Mantenendo lo stesso verso e la stessa velocità di spostamento attuale, i continenti si dovrebbero riavvicinare nel corso di circa 300 milioni di anni, con la fusione dell’America del Nord e del Sud, la loro migrazione verso settentrione, causando un urto con l’Europa e l’Asia, nella zona del Polo Nord. Per quanto riguarda l’Australia, anch’essa in tempi geologici continuerà nel suo movimento verso il Nord, assieme all’India. In questo modo, si dovrebbe formare un nuovo super continente, soprannominato “Amasia”. Allora sarà possibile in pochi minuti passare dall’Italia alla Croazia o alla Tunisia, senza dover attraversare il Mar Adriatico o il Canale di Sicilia… e tutt’intorno un gigantesco oceano! Dante Iagrossi. (foto: “Il Messaggero”).

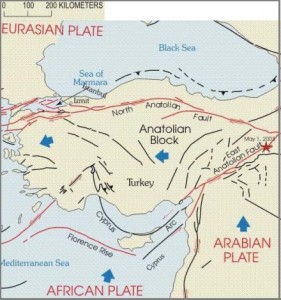

Il recente, devastante terremoto nella regione orientale della Turchia, nella zona del lago di Van verso il confine con l’Iran, insieme ai numerosi altri sismi che si verificano sulla Terra ogni anno, ci ricorda che il nostro pianeta è attivo e ben lontano dalla stabilità. Le zone geografiche stabili dal punto di vista sismico e vulcanico sono ben poche. In Italia, ad esempio, si limitano alla Pianura Padana, al Salento e alla Sardegna. Le notizie d’agenzia riferiscono che i morti, a causa del terremoto di ieri, in Turchia sono alcune centinaia. Purtroppo è probabile che il numero dei decessi aumenti fino a qualche migliaia.

Il recente, devastante terremoto nella regione orientale della Turchia, nella zona del lago di Van verso il confine con l’Iran, insieme ai numerosi altri sismi che si verificano sulla Terra ogni anno, ci ricorda che il nostro pianeta è attivo e ben lontano dalla stabilità. Le zone geografiche stabili dal punto di vista sismico e vulcanico sono ben poche. In Italia, ad esempio, si limitano alla Pianura Padana, al Salento e alla Sardegna. Le notizie d’agenzia riferiscono che i morti, a causa del terremoto di ieri, in Turchia sono alcune centinaia. Purtroppo è probabile che il numero dei decessi aumenti fino a qualche migliaia. La prima è una placca interamente oceanica che è ricoperta dalla parte sud orientale dell’oceano Pacifico. La seconda è una placca di maggiori dimensioni per metà circa continentale e per l’altra metà oceanica, infatti occupa tutto il Sudamerica e una parte dell’oceano Atlantico fino alla dorsale medio-atlantica. Il margine tra queste due placche è distruttivo o convergente o di compressione perché la placca di Nazca, più densa è in subduzione (inabissamento) lenta ma inesorabile sotto quella Sudamericana. Proprio questi scontri e la conseguente subduzione, che avviene con un piano di immersione (piano di Benioff) che forma un angolo di circa 45° con quello della superficie, sono i responsabili della formazione della Cordigliera delle Ande e dei frequenti terremoti e numerosi vulcani presenti in quell’area geografica. La teoria della tettonica delle placche fu formulata negli anni 60 del 1900, per merito di vari studiosi (ad esempio Harry Hammond Hess (1906-1969) con la sua teoria dell’accrescimento dei fondali oceanici) che ripresero e completarono la teoria della deriva dei continenti proposta nel 1915 da Alfred Wegener (1880-1930).

La prima è una placca interamente oceanica che è ricoperta dalla parte sud orientale dell’oceano Pacifico. La seconda è una placca di maggiori dimensioni per metà circa continentale e per l’altra metà oceanica, infatti occupa tutto il Sudamerica e una parte dell’oceano Atlantico fino alla dorsale medio-atlantica. Il margine tra queste due placche è distruttivo o convergente o di compressione perché la placca di Nazca, più densa è in subduzione (inabissamento) lenta ma inesorabile sotto quella Sudamericana. Proprio questi scontri e la conseguente subduzione, che avviene con un piano di immersione (piano di Benioff) che forma un angolo di circa 45° con quello della superficie, sono i responsabili della formazione della Cordigliera delle Ande e dei frequenti terremoti e numerosi vulcani presenti in quell’area geografica. La teoria della tettonica delle placche fu formulata negli anni 60 del 1900, per merito di vari studiosi (ad esempio Harry Hammond Hess (1906-1969) con la sua teoria dell’accrescimento dei fondali oceanici) che ripresero e completarono la teoria della deriva dei continenti proposta nel 1915 da Alfred Wegener (1880-1930).