Tutti i sistemi, naturali o artificiali, sono caratterizzati da una componente energetica. Consideriamo gli aspetti energetici che riguardano le unità funzionali e strutturali delle forme di vita più evolute: le cellule eucariote.

Tutti i sistemi, naturali o artificiali, sono caratterizzati da una componente energetica. Consideriamo gli aspetti energetici che riguardano le unità funzionali e strutturali delle forme di vita più evolute: le cellule eucariote.

Gli organuli e le altre strutture cellulari, in base alla funzione che svolgono, possono essere classificati in quattro principali categorie: quelli che sintetizzano e assemblano molecole, quelli che svolgono un ruolo di sostegno meccanico, movimento e comunicazione tra le cellule, quelli che si occupano della demolizione e riciclaggio di materiali e quelli che forniscono energia alla cellula.

Per poter affrontare proficuamente le due unità didattiche successive, rispettivamente sulla respirazione cellulare e sulla fotosintesi clorofilliana, è necessario conoscere almeno a grandi linee gli organuli che forniscono energia alle cellule: i mitocondri (presenti in tutte le cellule) e i cloroplasti (presenti solo nelle cellule vegetali e in alcuni protisti). L’energia è indispensabile alla cellula per poter svolgere tutte le proprie attività. Questi due tipi di organuli possiedono ciascuno uno specifico DNA.

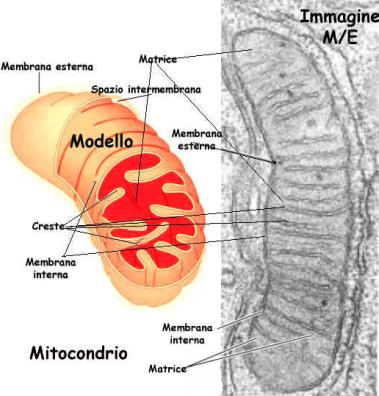

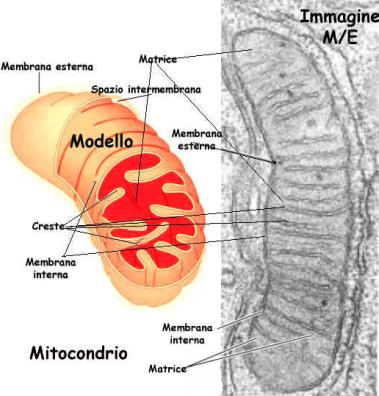

I mitocondri sono responsabili della respirazione cellulare che trasforma l’energia chimica contenuta negli alimenti digeriti in energia chimica immagazzinata nelle molecole di ATP (adenosintrifosfato). I mitocondri sono formati da due membrane, ciascuna composta da un doppio strato fosfolipidico, che delimitano due compartimenti interni: lo spazio intermembrana e la matrice mitocondriale che contiene sia DNA mitocondriale, sia ribosomi ed enzimi. La membrana interna è caratterizzata da numerose creste (una sorta di ripiegamenti) contenenti proteine responsabili della sintesi delle molecole di ATP. Le creste aumentano enormemente la superficie di membrana e ne potenziano la capacità di sintesi. In pratica svolgono un ruolo analogo a quello degli alveoli che aumentano la superficie di scambio nei polmoni e a quello di villi e microvilli intestinali che aumentano la superficie di assorbimento nell’intestino.

Nei mitocondri, si verificano una serie di reazioni chimiche che dovremo approfondire e che per ora possiamo sintetizzare nella seguente equazione:

C6H12O6 +6O2 –> 6CO2 + 6H2O + Energia (ATP)

I cloroplasti, invece, nelle cellule vegetali e in alcuni protisti, sono organuli che svolgono la fotosintesi clorofilliana, un processo che converte l’energia della luce solare in energia chimica delle molecole di zuccheri. Anche il cloroplasto è costituito da due membrane, una interna e l’altra esterna e tra le due è presenta uno spazio intermembrana. Oltre la membrana interna esiste un compartimento costituito da un liquido denso: lo stroma, dove si trova il DNA del cloroplasto, numerosi tipi di enzimi e ribosomi. Nello stroma sono presenti un insieme di cisterne discoidali e appiattite, collegate tra di loro da vari tubuli, dette tilacoidi. Questi sono sovrapposti l’uno sull’altro a formare una sorta di “pile” ciascuna delle quali è detta grano. I grani contengono nelle membrane molecole di clorofilla grazie alle quali possono catturare la luce solare che consente la fotosintesi clorofilliana. Per un approfondimento sulla clorofilla e altri pigmenti delle foglie, rivedi il post sui colori delle foglie o controlla il tuo libro di testo, oppure cerca in rete.

Anche nei cloroplasti si verificano un insieme di reazioni chimiche, non ancora tutte ben chiarite dalla scienza, in seguito da analizzare nel dettaglio nel nostro corso di biologia e riassunte nell’equazione inversa della respirazione cellulare:

6CO2 + 6H2O –>(luce)–> C6H12O6 +6O2

Questo processo è la fonte principale dei materiali organici presenti sul nostro pianeta e permette la suddivisione dei viventi in autotrofi (capaci di elaborare i composti organici necessari alla propria nutrizione, a partire da sostanze inorganiche) ed eterotrofi (per la propria nutrizione utilizzano sostanze organiche prodotte da altri viventi).

L’immagine è tratta da: http://89.97.218.226/web1/metabolismo/energia/metabolismo_8.htm

Video – slides di 2’26” sul mitocondrio

http://www.youtube.com/watch?v=Up59Mq5PLQ8

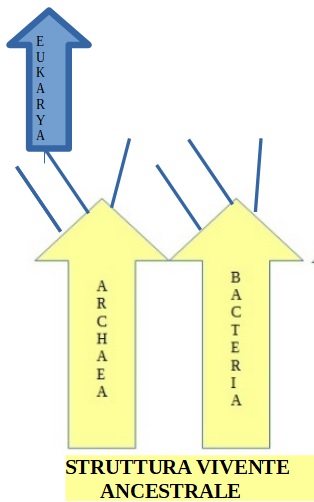

Fino a pochi anni fa nessuno aveva prove per mettere in discussione la forma dell’albero della vita proposta nel 1977 dal biologo molecolare statunitense Carl Woese (1928 – 2012). Woese definì il dominio degli Archea, procarioti precedentemente inseriti tra i Bacteria. Quindi l’albero della vita era basato su tre rami iniziali: Archea, Bacteria, Eukarya.

Fino a pochi anni fa nessuno aveva prove per mettere in discussione la forma dell’albero della vita proposta nel 1977 dal biologo molecolare statunitense Carl Woese (1928 – 2012). Woese definì il dominio degli Archea, procarioti precedentemente inseriti tra i Bacteria. Quindi l’albero della vita era basato su tre rami iniziali: Archea, Bacteria, Eukarya. La ricerca del gruppo coordinato da Embley suggerisce che gli eucarioti non siano che un particolare gruppo di Archei sviluppatosi proprio da questa endosimbiosi che ha poi originato le forme di vita pluricellulare complesse.

La ricerca del gruppo coordinato da Embley suggerisce che gli eucarioti non siano che un particolare gruppo di Archei sviluppatosi proprio da questa endosimbiosi che ha poi originato le forme di vita pluricellulare complesse.

Tra gli eucarioti, organismi costituiti da cellule con nucleo delimitato da membrana nucleare (eucariote significa vero nucleo), ci sono quelli unicellulari. Sono i Protisti, una volta raggruppati in un regno a parte, che comprendono decine di migliaia di specie. In generale, come eucarioti, i protisti sono circa 10 volte più grandi dei procarioti e hanno un volume circa 1000 volte maggiore perciò sono ben visibili con un microscopio ottico. Possiedono tutti gli organuli tipici degli altri eucarioti e nell’unica cellula sono in grado di svolgere tutte le funzioni vitali necessarie alla loro sopravvivenza e alla riproduzione.

Tra gli eucarioti, organismi costituiti da cellule con nucleo delimitato da membrana nucleare (eucariote significa vero nucleo), ci sono quelli unicellulari. Sono i Protisti, una volta raggruppati in un regno a parte, che comprendono decine di migliaia di specie. In generale, come eucarioti, i protisti sono circa 10 volte più grandi dei procarioti e hanno un volume circa 1000 volte maggiore perciò sono ben visibili con un microscopio ottico. Possiedono tutti gli organuli tipici degli altri eucarioti e nell’unica cellula sono in grado di svolgere tutte le funzioni vitali necessarie alla loro sopravvivenza e alla riproduzione.

Tutti i sistemi, naturali o artificiali, sono caratterizzati da una componente energetica. Consideriamo gli aspetti energetici che riguardano le unità funzionali e strutturali delle forme di vita più evolute: le cellule eucariote.

Tutti i sistemi, naturali o artificiali, sono caratterizzati da una componente energetica. Consideriamo gli aspetti energetici che riguardano le unità funzionali e strutturali delle forme di vita più evolute: le cellule eucariote.