di Dante Iagrossi

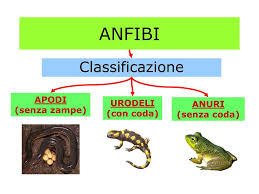

Negli anni passati, a primavera si vedevano le acque limpide di fossati e piccoli stagni brulicare di girini guizzanti, spettacolo meraviglioso di vita, simbolo del risveglio della natura, oggi purtroppo divenuto più raro. Sono gli anfibi, soprattutto rane, rospi, salamandre e tritoni, animali a “doppia vita”, che prima appaiono soltanto in acqua, poi anche sulla terra, conservando però il legame con l’acqua, per la riproduzione e per evitare il disseccamento della pelle nuda.

Tra le varie specie strane, l’Axolots non segue le fasi ordinarie della metamorfosi (uovo, girino e adulto), ma rimane sempre allo stato larvale, pur potendosi riprodurre, e resta sempre in acqua, come il Proteo. Inoltre la Cecilia sembra un verme, senza zampe, che si sposta con movimenti ondulatori.

Le rane hanno escogitato diversi modi per la deposizione delle loro uova: in ruscelli, pozze d’acqua occasionali o piccole piscine circolari, sottoterra, in nidi fatti di bolle d’aria; addirittura, per avere un controllo immediato, alcune specie le custodiscono sul loro dorso, dentro sacche marsupiali, o tenendole strette come bende su zampe. Fino a poco tempo fa, un paio di specie (dette a “gestazione gastrica” conservavano le uova nello stomaco, espellendo poi i piccoli dalla bocca; oggi purtroppo risultano estinte, anche se si spera di trovarne ancora in certi posti isolati.

Purtroppo delle oltre 6500 specie note di anfibi, almeno un terzo rischia l’estinzione, anzi tra le classi di vertebrati quella degli anfibi è proprio la più in pericolo. Finora sono infatti circa 90 le specie già estinte, mentre 500 sono diminuite parecchio nell’ultimo cinquantennio. Le cause sono molteplici, dovute soprattutto ad azioni umane sconsiderate:

- immissione di specie estranee

- cambiamenti climatici: il surriscalmento globale provoca un generale aumento di aridità a fronte della diminuzione di piogge

- distruzione di zone umide, molto più frequente della diminuzione del manto forestale

- degrado ambientale, per gli scarichi liquidi e solidi nei corsi e bacini d’acqua.

Infine negli ultimi tempi si è avuta la diffusione di un fungo patogeno asiatico, dovuta al commercio di specie esotiche, il Batrachiochus chytrium, che provoca una grave malattia, la chitridiomicosi, con una crescente e letale degradazione della cheratina nella pelle. In particolare, non si trovano più le rane d’oro del Panama (Atelopus zeteki), di cui si vendono molte statuette-souvenir, simbolo di fortuna in quel Paese, anche se molto velenose: il veleno di una sola rana potrebbe uccidere circa 1000 topi di media grandezza. Nella zona dove prima vivevano, è attivo il Centro di Conservazione degli Anfibi di El Valle (EVACC), che contiene molte vasche d’acqua, disposte a varie altezze, con varie specie a rischio, come le lemuri, le ladrone, le marsupiali, quelle dal casco e altre d’oro. Si è cercato di ricreare i loro ambienti il più possibile, con tubicini di acqua corrente.

L’importanza ecologica di rane e rospi è notevole, perché questi anfibi da adulti si nutrono di insetti nocivi alle nostre coltivazioni, tanto che sono stati definiti “insetticidi naturali”. Quindi la loro diminuzione provoca l’aumento delle popolazioni di insetti nocivi e la necessità di un maggior impiego di pesticidi, il che comporta un certo aumento di inquinamento.

Per fortuna alcune associazioni ambientaliste, tra cui il WWF, si stanno impegnando in vari modi per fermare questa tendenza pericolosa per l’ambiente e per la nostra stessa salute.

Innanzitutto si cerca di proteggere da scarichi, e persino di ripristinare, le piccole zone umide adatte alla nascita e allo sviluppo degli anfibi. Poi in caso di strade, si controlla il loro passaggio, fermando il traffico: questo succede nel periodo di migrazione dalla zone di letargo a quelle con acque per riprodursi. Infine si controlla la presenza in acqua del gambero rosso, vorace divoratore di uova e girini. Anche noi possiamo segnalare alle autorità locali casi analoghi nelle nostre campagne e altre zone per cercare di salvare le popolazioni di anfibi nel nostro territorio. Crediti per le immagini: scuolarai.it (1 e 2) / alamy.it /rainews.it.

Breve video sulle estinzioni di animali:

Per richiamare l’attenzione sul prossimo Darwin day che si celebrerà dopodomani 12 febbraio 2019, segnalo anche gli eventi che hanno caratterizzato quello dello scorso inverno, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Infatti a conclusione della mostra “ESTINZIONI biodiversità dei vertebrati in allarme rosso” e per celebrare il Darwin day del 14 febbraio 2018, venne programmato un seguitissimo evento di letture e musica.

Per richiamare l’attenzione sul prossimo Darwin day che si celebrerà dopodomani 12 febbraio 2019, segnalo anche gli eventi che hanno caratterizzato quello dello scorso inverno, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Infatti a conclusione della mostra “ESTINZIONI biodiversità dei vertebrati in allarme rosso” e per celebrare il Darwin day del 14 febbraio 2018, venne programmato un seguitissimo evento di letture e musica. Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Darwin (1809-1882) che si tiene in tutto il mondo nell’anniversario della nascita del grande naturalista inglese, avvenuta il 12 febbraio 1809. Per conoscere i principali eventi italiani del Darwin day 2019, dedicato alle meraviglie dell’evoluzione, segnalo il sito:

Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Darwin (1809-1882) che si tiene in tutto il mondo nell’anniversario della nascita del grande naturalista inglese, avvenuta il 12 febbraio 1809. Per conoscere i principali eventi italiani del Darwin day 2019, dedicato alle meraviglie dell’evoluzione, segnalo il sito: