È molto difficile per noi, quando si parla di eventi geologici e della storia della Terra, comprendere quanto tempo sia passato tra un evento e l’altro o quanto sia durato ciascun evento. La durata media della vita delle persone nei Paesi occidentali è circa 80 anni. L’Italia come nazione esiste solo da 150 anni, il continente americano è stato “scoperto” da noi europei poco più di 500 anni fa, le prime civiltà umane basate sull’agricoltura risalgono a circa 10.000 anni fa. Eppure il nostro Pianeta ha un’età enorme rispetto a questi tempi: circa 4.500.000.000 anni!

È molto difficile per noi, quando si parla di eventi geologici e della storia della Terra, comprendere quanto tempo sia passato tra un evento e l’altro o quanto sia durato ciascun evento. La durata media della vita delle persone nei Paesi occidentali è circa 80 anni. L’Italia come nazione esiste solo da 150 anni, il continente americano è stato “scoperto” da noi europei poco più di 500 anni fa, le prime civiltà umane basate sull’agricoltura risalgono a circa 10.000 anni fa. Eppure il nostro Pianeta ha un’età enorme rispetto a questi tempi: circa 4.500.000.000 anni!

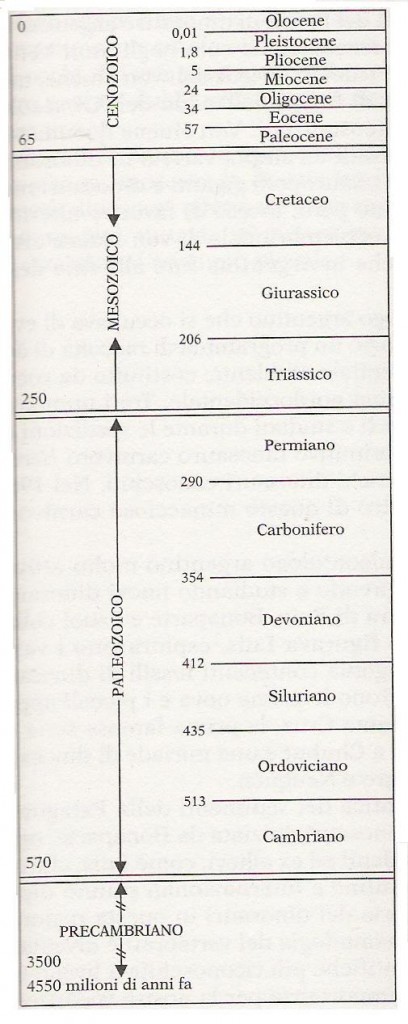

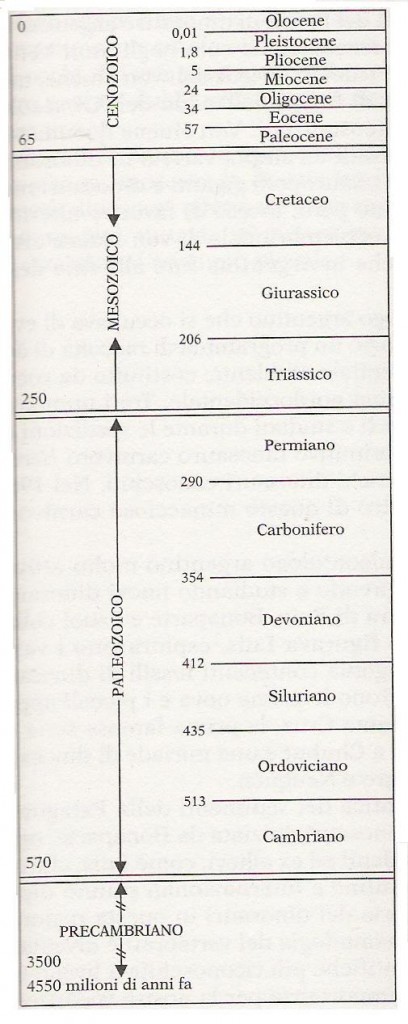

Per comodità e per meglio comprendere ciò che è avvenuto in un tempo così vasto gli studiosi, basandosi sullo studio dei fossili, sulle datazioni radiometriche di fossili e rocce e sulla successione degli strati rocciosi, hanno suddiviso i 4,5*109 anni di storia delle Terra in 4 grandi Ere geologiche: Precambriano, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. La disposizione in strati dei materiali si ottiene col processo sedimentario e le rocce sedimentarie si sono formate sul fondo di mari, oceani e laghi mediante cementazione dei sedimenti per effetto di reazioni chimiche e per la pressione dei materiali sovrastanti che vi si sono accumulati sopra nel tempo. Questi sedimenti sono emersi dopo milioni di anni e sono stati erosi degli agenti esogeni terrestri. Ciò ne ha permesso lo studio e l’individuazione di “discontinuità” che hanno consentito la suddivisione della storia della Terra in Ere e periodi.

Nella tabella in alto, a fianco di ciascuna Era sono indicati, in milioni di anni, l’inizio e la fine con la continuazione nell’Era successiva. Nella parte destra della tabella invece c’è la suddivisione di ciascuna Era (a parte il Precambriano) nei corrispondenti periodi con il loro inizio e la fine, sempre in milioni di anni. Questa scala si può considerare un calendario dei vari eventi della storia terrestre. Ma come è stato possibile determinare la durata delle singole Ere e dei rispettivi periodi? Sono stati utilizzati soprattutto due metodi. Il primo riguarda la velocità di sedimentazione delle particelle: conoscendo con quale velocità sedimentano le particelle attualmente, si può stabilire quanto tempo è stato necessario per formare determinati strati. Questo ha permesso di stabilire la durata relativa di Ere e periodi. Per la durata assoluta in anni invece è stato utilizzato il metodo radiometrico: tutte le rocce contengono elementi radioattivi che, col tempo, si trasformano in altri elementi. È il caso dell’uranio che si trasforma in piombo in 4,5 miliardi di anni. Determinando la composizione percentuale di uranio e piombo nelle rocce, è possibile stabilire, ormai in modo attendibile, l’età di quelle rocce. Se nelle rocce si trovano dei fossili, il metodo radiometrico consente di stabilire anche la loro età.

Bisogna segnalare che, nelle tabella, la rappresentazione della durata del Precambriano non è proporzionale a quella delle altre tre Ere. Infatti va da 4,5 miliardi di anni fa fino a 570 milioni di anni fa, con una durata complessiva di quasi 4 miliardi di anni, molto maggiore di quella delle altre 3 Ere messe insieme!

Senza entrare nel dettaglio dei singoli periodi, vediamo in sintesi i principali eventi delle varie Ere.

Precambriano o Archeozoico. È l’Era meno conosciuta e quella più lontana da noi, sulla quale ci sono meno fossili. Probabilmente nei primi 700 milioni di anni, fino a 3,8 miliardi di anni fa, non c’era stata vita sul pianeta. I primi fossili di esseri viventi documentati sono stati datati proprio 3,8 miliardi di anni: erano organismi unicellulari procarioti simili agli attuali archeobatteri e poi alle attuali alghe azzurre. La vita è iniziata nelle acque e sulla loro origine ci sono due teorie prevalenti sulle quali potrai documentarti, anche sul testo di biologia. I fossili delle prime forme di vita si ritrovano in rocce molto antiche: sono le stromatoliti, colonie di alghe e batteri, procarioti, risalenti a circa 3,5 miliardi di anni fa. Per i successivi 2 miliardi di anni probabilmente la vita è stata costituita solo da organismi procarioti. I primi fossili di eucarioti infatti risalgono a circa 1,5 miliardi di anni fa, erano spesso unicellulari autotrofi e circa 10 volte più grandi dei procarioti. Verso la fine del Precambriano si sono formati i primi organismi pluricellulari.

Precambriano o Archeozoico. È l’Era meno conosciuta e quella più lontana da noi, sulla quale ci sono meno fossili. Probabilmente nei primi 700 milioni di anni, fino a 3,8 miliardi di anni fa, non c’era stata vita sul pianeta. I primi fossili di esseri viventi documentati sono stati datati proprio 3,8 miliardi di anni: erano organismi unicellulari procarioti simili agli attuali archeobatteri e poi alle attuali alghe azzurre. La vita è iniziata nelle acque e sulla loro origine ci sono due teorie prevalenti sulle quali potrai documentarti, anche sul testo di biologia. I fossili delle prime forme di vita si ritrovano in rocce molto antiche: sono le stromatoliti, colonie di alghe e batteri, procarioti, risalenti a circa 3,5 miliardi di anni fa. Per i successivi 2 miliardi di anni probabilmente la vita è stata costituita solo da organismi procarioti. I primi fossili di eucarioti infatti risalgono a circa 1,5 miliardi di anni fa, erano spesso unicellulari autotrofi e circa 10 volte più grandi dei procarioti. Verso la fine del Precambriano si sono formati i primi organismi pluricellulari.

Paleozoico (vita antica). In quest’Era esistevano già moltissime forme di vita e l’atmosfera era abbastanza ricca di ossigeno. I principali fossili sono i Trilobiti. Circa 400 milioni di anni fa, alcuni organismi uscirono dall’acqua grazie allo schermo protettivo di ozono che filtra i raggi U.V. e che ha incominciato a formarsi nell’atmosfera per la presenza dell’ossigeno. Comparvero molti invertebrati e molti tipi di alberi: soprattutto dei gruppi delle felci e degli equiseti che hanno formato la flora dominante per centinaia di milioni di anni. Si formarono anche gli antenati degli attuali vertebrati, simili a pesci di piccole dimensioni (circa 5 m) con alcune strutture segmentate che ricordano la colonna vertebrale, ma privi di mascelle (agnati). I primi veri vertebrati terrestri risalgono a circa 350 milioni di anni fa: avevano una vita anfibia, dovevano ritornare in acqua per deporre le uova rivestite da una membrana morbida. Erano quindi dotati di un doppio sistema di respirazione: branchie e polmoni. Circa 300 milioni di anni fa dagli anfibi si originarono i primi rettili, le cui uova erano ricche di nutrimento e protette da un guscio rigido, e gli antenati dei mammiferi. Alla fine di quest’Era, tra le piante incominciarono a svilupparsi le gimnosperme, in parte simili alle attuali conifere.

Mesozoico (vita intermedia) o età dei grandi dinosauri. Alcuni fossili famosi sono le ammoniti. I primi fossili di dinosauri risalgono a circa 230 milioni di anni fa, un periodo in cui le terre emerse costituivano ancora la Pangea. In quest’Era ci fu lo sviluppo e l’evoluzione dei più grandi dinosauri che siano mai esistiti e l’evoluzione più modesta dei piccoli mammiferi. La Pangea incominciò a separarsi in due grandi blocchi: Laurasia a nord e Gondwana a sud che, poi, a causa dei moti del mantello si frazioneranno ulteriormente nei vari continenti. Da alcune forme di dinosauri incominciano a svilupparsi gli uccelli. Il Cretaceo ha visto anche l’origine delle forme viventi attuali. Tra gli animali, gli insetti impollinatori e tra le piante le angiosperme (piante con fiori, circa 140 milioni di anni fa) che entrarono in competizione con le angiosperme. La fine del Mesozoico coincide con una delle grandi estinzioni di massa, forse la più famosa, che determinò anche la scomparsa dei grandi dinosauri.

Cenozoico (vita recente). La grande estinzione mette a disposizione dei piccoli mammiferi sopravvissuti quasi tutti gli ambienti. Occupano tutti gli habitat lasciati liberi dai dinosauri, grazie anche alla capacità di regolare la propria temperatura corporea (omeotermia). Dai mammiferi più evoluti, i placentati, si svilupparono prima gli antenati dei primati poi, circa 5 o 6 milioni di anni fa, ai primi ominidi e all’uomo.

Alcuni studiosi inseriscono il Pleistocene e l’Olocene in una quarta Era: il Neozoico o Era quaternaria.

Per saperne di più vedi il tuo testo di Scienze della Terra, oppure:

http://www.musei.unina.it/p_stromatoliti.php

http://it.wikipedia.org/wiki/Trilobiti

http://it.wikipedia.org/wiki/Ammoniti

http://www.fmboschetto.it/didattica/Anno_della_Terra/Le_ere_geologiche.htm

http://www.fmboschetto.it/didattica/Anno_della_Terra/Precambriano.htm

http://www.fmboschetto.it/didattica/Anno_della_Terra/paleozoico.htm

http://www.fmboschetto.it/didattica/Anno_della_Terra/Mesozoico.htm

http://www.fmboschetto.it/didattica/Anno_della_Terra/Cenozoico.htm

http://www.fmboschetto.it/didattica/Anno_della_Terra/Neozoico.htm

Nello schema “Mass extinsion” a sinistra, sono rappresentate sette grandi estinsioni:

Nello schema “Mass extinsion” a sinistra, sono rappresentate sette grandi estinsioni:

È molto difficile per noi, quando si parla di eventi geologici e della storia della Terra, comprendere quanto tempo sia passato tra un evento e l’altro o quanto sia durato ciascun evento. La durata media della vita delle persone nei Paesi occidentali è circa 80 anni. L’Italia come nazione esiste solo da 150 anni, il continente americano è stato “scoperto” da noi europei poco più di 500 anni fa, le prime civiltà umane basate sull’agricoltura risalgono a circa 10.000 anni fa. Eppure il nostro Pianeta ha un’età enorme rispetto a questi tempi: circa 4.500.000.000 anni!

È molto difficile per noi, quando si parla di eventi geologici e della storia della Terra, comprendere quanto tempo sia passato tra un evento e l’altro o quanto sia durato ciascun evento. La durata media della vita delle persone nei Paesi occidentali è circa 80 anni. L’Italia come nazione esiste solo da 150 anni, il continente americano è stato “scoperto” da noi europei poco più di 500 anni fa, le prime civiltà umane basate sull’agricoltura risalgono a circa 10.000 anni fa. Eppure il nostro Pianeta ha un’età enorme rispetto a questi tempi: circa 4.500.000.000 anni!