Le rocce ignee o magmatiche possono essere classificate in base a tre criteri fondamentali: 1. le condizioni di solidificazione; 2. il contenuto in silice (SiO2); 3. la composizione chimica e mineralogica. Considerando solo il primo criterio, sono fondamentali le caratteristiche del processo di solidificazione del magma. Queste caratteristiche sono diverse a seconda che la massa fusa si solidifichi in superficie o in profondità all’interno della crosta terrestre. La solidificazione dei magmi all’interno della crosta è un processo lento o molto lento, che produce rocce ignee intrusive in ammassi rocciosi detti plutoni.

Le eruzioni vulcaniche sono spettacolari e determinano la trasformazione del magma in lava il cui raffreddamento è abbastanza veloce e osservabile in tempi brevi, settimane o addirittura giorni. La solidificazione del magma in profondità al contrario, oltre ad essere lenta, non è né spettacolare né osservabile direttamente, ma non per questo meno importante. Queste rocce intrusive possono essere osservate direttamente solo molto tempo dopo, quando affiorano in superficie a causa dell’erosione degli strati rocciosi sovrastanti. I plutoni, ammassi rocciosi solidificati all’interno della crosta, quando sono di grandi dimensioni vengono detti batoliti, essi hanno una composizione prevalentemente acida (contenuto di SiO2 maggiore del 65%) e le dimensioni possono essere gigantesche, fino a centinaia di km2 di estensione. I batoliti sono solitamente associati a catene montuose e ne formano il nucleo. In Italia formano la struttura centrale del massiccio sardo-corso, ma in America formano la struttura occidentale delle Ande a sud e delle Montagne Rocciose a nord.

La composizione dei batoliti è quasi esclusivamente granitica, la stessa tipologia di rocce che formano il massiccio del Monte Bianco. Tra gli ammassi granitici più spettacolari, bisogna segnalare il famoso “Pan di Zucchero“ di Rio de Janeiro.

I batoliti si sono formati attraverso un processo che ha compreso l’iniezione di magma in cavità preesistenti o in spazi creati dal magma stesso e la fusione delle rocce inglobanti. I batoliti si sono formati in tutti i periodi geologici, nelle aree di corrugamento, di orogenesi. Il batolite granitico del Monte Bianco si è formato nel Paleozoico superiore, mentre quelli dell’Adamello (Lombardia) risalgono al terziario. Questi ultimi hanno dimensioni molto più ridotte rispetto a quelli americani e si sono formati per iniezione magmatica all’interno di rocce preesistenti.

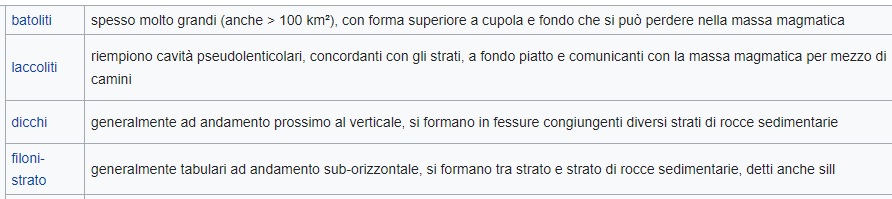

Altri corpi plutonici hanno dimensioni più ridotte e possono solidificare in prossimità della superficie. In questo caso si possono avere i filoni-strato o sills, generalmente inseriti tra uno strato e l’altro di rocce sedimentarie, tabulari e di spessore variabile da pochi centimetri a decine di metri. Spesso accompagnano le attività vulcaniche e il loro magma ha una composizione basica. Anche i laccoliti sono strutture plutoniche inserite tra gli strati che, però, inarcano verso l’alto gli strati sovrastanti, come è accaduto nella zona dei Colli Euganei in Veneto. I laccoliti assumono la forma di una lente piano-convessa, rispettivamente verso il basso e verso l’alto. I filoni o dicchi sono altre strutture rocciose intrusive, che tagliano trasversalmente gli strati rocciosi che li contengono. Possono tagliare gli strati in ogni direzione e si sono formati per iniezione magmatica entro spaccature delle rocce. Spesso si dispongono a raggiera intorno a grandi ammassi plutonici.

Per approfondimenti sulle rocce magmatiche: Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova.