Le proteine sono biomolecole molto complesse e rappresentano i composti organici più abbondanti nelle cellule animali. Quali elementi le costituiscono? Soprattutto carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, spesso è presente anche lo zolfo e talvolta anche fosforo, ferro o altri metalli. Le proteine sono formate da catene di unità dette aminoacidi. I tipi di aminoacidi sono solo venti e costituiscono i “mattoni” con cui costruire le proteine. Ci sono proteine formate da qualche centinaio di aminoacidi e altre costituite da migliaia di questi mattoni. I venti aminoacidi sono: alanina, cisteina, serina, glicocolla, metionina, treonina, acido aspartico, acido glutammico, lisina, idrossilisina, valina, arginina, istidina, fenilalanina, tirosina, triptofano, prolina, idrossiprolina, leucina e isoleucina.

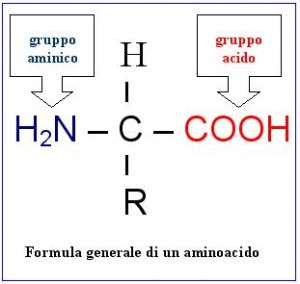

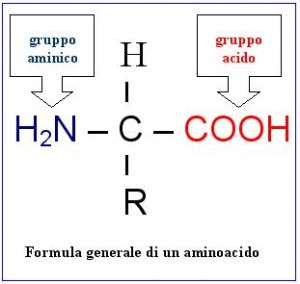

Ogni aminoacido ha una struttura caratteristica: contiene un gruppo aminico (NH2), un gruppo acido (COOH), un gruppo di atomi (radicale, R) che varia nei diversi aminoacidi, un atomo di carbonio centrale, legato ad un atomo di idrogeno. Due aminoacidi si uniscono fra loro formando un dipeptide con un legame peptidico eliminando una molecola d’acqua. Quando gli aminoacidi che si uniscono sono numerosi e formano una catena, si ha un polipeptide che è una molecola proteica. In una stessa molecola proteica non sono contenuti tutti e venti gli aminoacidi e le varie proteine si differenziano sia per il numero e il tipo di aminoacidi costituenti, sia per il loro allineamento nelle catene polipeptidiche. Per questo esistono milioni di proteine diverse. Gli individui appartenenti alla stessa specie hanno molte proteine in comune. Quelli che fanno parte di uno stesso gruppo familiare: fratelli, genitore e figlio, hanno moltissime proteine in comune. Alcune proteine ci caratterizzano come singoli individui, altre come appartenenti alla specie umana, altre come mammiferi, altre ancora come animali e così via. I singoli mattoni necessari per la costruzione delle proteine nelle nostre cellule, in particolare nei ribosomi, li otteniamo dal processo digestivo che demolisce le proteine vegetali e animali che ingeriamo con l’alimentazione. Gran parte delle proteine sintetizzate nei ribosomi sono strutturali, cioè vanno a formare le varie strutture cellulari. Esistono però anche proteine speciali, gli enzimi, che controllano e catalizzano tutte le reazioni chimiche che avvengono nelle cellule. Ogni cellula infatti costituisce un complesso laboratorio chimico dove continuamente si demoliscono sostanze ed altre se ne formano, riciclando quasi tutto, al contrario di ciò che è avvenuto per decenni nella nostra società sprecona. Tutte queste attività chimiche vitali possono realizzarsi grazie agli enzimi che svolgono un’azione catalitica specifica, cioè ogni tipo di reazione ha un suo particolare enzima che la facilita o la rende possibile. Ad esempio l’amilasi contenuto nella saliva trasforma gli amidi in maltosio, che rappresenta l’inizio della digestione di questi carboidrati. Molti avranno sicuramente notato che, per tranquillizzare un bambino che piange, spesso basta solo una crosta di pane: si ottiene un’azione fisica, lenitiva sulle gengive se è in atto la dentizione, e l’azione chimica della trasformazione in maltosio, dolce.

Ogni aminoacido ha una struttura caratteristica: contiene un gruppo aminico (NH2), un gruppo acido (COOH), un gruppo di atomi (radicale, R) che varia nei diversi aminoacidi, un atomo di carbonio centrale, legato ad un atomo di idrogeno. Due aminoacidi si uniscono fra loro formando un dipeptide con un legame peptidico eliminando una molecola d’acqua. Quando gli aminoacidi che si uniscono sono numerosi e formano una catena, si ha un polipeptide che è una molecola proteica. In una stessa molecola proteica non sono contenuti tutti e venti gli aminoacidi e le varie proteine si differenziano sia per il numero e il tipo di aminoacidi costituenti, sia per il loro allineamento nelle catene polipeptidiche. Per questo esistono milioni di proteine diverse. Gli individui appartenenti alla stessa specie hanno molte proteine in comune. Quelli che fanno parte di uno stesso gruppo familiare: fratelli, genitore e figlio, hanno moltissime proteine in comune. Alcune proteine ci caratterizzano come singoli individui, altre come appartenenti alla specie umana, altre come mammiferi, altre ancora come animali e così via. I singoli mattoni necessari per la costruzione delle proteine nelle nostre cellule, in particolare nei ribosomi, li otteniamo dal processo digestivo che demolisce le proteine vegetali e animali che ingeriamo con l’alimentazione. Gran parte delle proteine sintetizzate nei ribosomi sono strutturali, cioè vanno a formare le varie strutture cellulari. Esistono però anche proteine speciali, gli enzimi, che controllano e catalizzano tutte le reazioni chimiche che avvengono nelle cellule. Ogni cellula infatti costituisce un complesso laboratorio chimico dove continuamente si demoliscono sostanze ed altre se ne formano, riciclando quasi tutto, al contrario di ciò che è avvenuto per decenni nella nostra società sprecona. Tutte queste attività chimiche vitali possono realizzarsi grazie agli enzimi che svolgono un’azione catalitica specifica, cioè ogni tipo di reazione ha un suo particolare enzima che la facilita o la rende possibile. Ad esempio l’amilasi contenuto nella saliva trasforma gli amidi in maltosio, che rappresenta l’inizio della digestione di questi carboidrati. Molti avranno sicuramente notato che, per tranquillizzare un bambino che piange, spesso basta solo una crosta di pane: si ottiene un’azione fisica, lenitiva sulle gengive se è in atto la dentizione, e l’azione chimica della trasformazione in maltosio, dolce.

Uno dei problemi affrontati negli ultimi decenni è stato quello della struttura delle proteine. Così oggi sappiamo che esistono almeno quattro livelli di organizzazione: una struttura primaria, costituita dal numero di aminoacidi, dalla loro sequenza e dal numero di legami tra le catene polipeptidiche. La struttura secondaria è quella tridimensionale a spirale o a foglietto ripiegato ottenuta dalle catene. Se la forma della molecola è sferoidale o ellissoidale si ha una struttura terziaria. La struttura quaternaria infine è data dall’associazione di due o più unità polipeptidiche.

Per quanto riguarda l’origine delle proteine di cui ci cibiamo, secondo gli orientamenti degli ultimi anni, per una corretta alimentazione, i due terzi dovrebbero essere di origine vegetale (prevalentemente legumi) e solo un terzo di origine animale. Una persona, ogni giorno, ha bisogno di tanti grammi di proteine quanti sono i suoi chilogrammi di peso corporeo. Ciascuno può calcolare di quanti grammi di proteine ha bisogno giornalmente e quanto pochi dovrebbero essere quelli di origine animale!

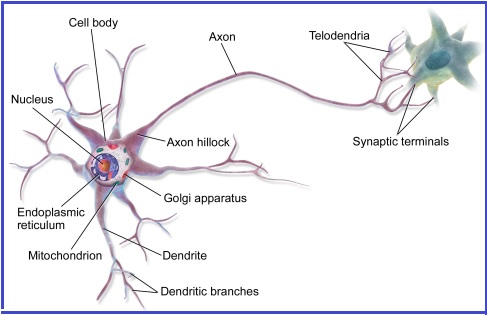

Finora le ricerche scientifiche neurologiche hanno permesso di capire che la suddivisione “scolastica” dei neuroni in motori, sensoriali e di associazione, è una semplificazione eccessiva. Il neurone è l’unità cellulare che costituisce il tessuto nervoso e dalle ricerche effettuate in varie parti del mondo, pare che nel nostro cervello esistano alcune centinaia di tipologie diverse di neuroni! Certamente sono tipologie poco conosciute e risultano da pubblicazioni scientifiche specialistiche, sparpagliate e poco o per nulla consultabili.

Finora le ricerche scientifiche neurologiche hanno permesso di capire che la suddivisione “scolastica” dei neuroni in motori, sensoriali e di associazione, è una semplificazione eccessiva. Il neurone è l’unità cellulare che costituisce il tessuto nervoso e dalle ricerche effettuate in varie parti del mondo, pare che nel nostro cervello esistano alcune centinaia di tipologie diverse di neuroni! Certamente sono tipologie poco conosciute e risultano da pubblicazioni scientifiche specialistiche, sparpagliate e poco o per nulla consultabili.

Ogni aminoacido ha una struttura caratteristica: contiene un gruppo aminico (NH2), un gruppo acido (COOH), un gruppo di atomi (radicale, R) che varia nei diversi aminoacidi, un atomo di carbonio centrale, legato ad un atomo di idrogeno. Due aminoacidi si uniscono fra loro formando un dipeptide con un legame peptidico eliminando una molecola d’acqua. Quando gli aminoacidi che si uniscono sono numerosi e formano una catena, si ha un polipeptide che è una molecola proteica. In una stessa molecola proteica non sono contenuti tutti e venti gli aminoacidi e le varie proteine si differenziano sia per il numero e il tipo di aminoacidi costituenti, sia per il loro allineamento nelle catene polipeptidiche. Per questo esistono milioni di proteine diverse. Gli individui appartenenti alla stessa specie hanno molte proteine in comune. Quelli che fanno parte di uno stesso gruppo familiare: fratelli, genitore e figlio, hanno moltissime proteine in comune. Alcune proteine ci caratterizzano come singoli individui, altre come appartenenti alla specie umana, altre come mammiferi, altre ancora come animali e così via. I singoli mattoni necessari per la costruzione delle proteine nelle nostre cellule, in particolare nei ribosomi, li otteniamo dal processo digestivo che demolisce le proteine vegetali e animali che ingeriamo con l’alimentazione. Gran parte delle proteine sintetizzate nei ribosomi sono strutturali, cioè vanno a formare le varie strutture cellulari. Esistono però anche proteine speciali, gli enzimi, che controllano e catalizzano tutte le reazioni chimiche che avvengono nelle cellule. Ogni cellula infatti costituisce un complesso laboratorio chimico dove continuamente si demoliscono sostanze ed altre se ne formano, riciclando quasi tutto, al contrario di ciò che è avvenuto per decenni nella nostra società sprecona. Tutte queste attività chimiche vitali possono realizzarsi grazie agli enzimi che svolgono un’azione catalitica specifica, cioè ogni tipo di reazione ha un suo particolare enzima che la facilita o la rende possibile. Ad esempio l’amilasi contenuto nella saliva trasforma gli amidi in maltosio, che rappresenta l’inizio della digestione di questi carboidrati. Molti avranno sicuramente notato che, per tranquillizzare un bambino che piange, spesso basta solo una crosta di pane: si ottiene un’azione fisica, lenitiva sulle gengive se è in atto la dentizione, e l’azione chimica della trasformazione in maltosio, dolce.

Ogni aminoacido ha una struttura caratteristica: contiene un gruppo aminico (NH2), un gruppo acido (COOH), un gruppo di atomi (radicale, R) che varia nei diversi aminoacidi, un atomo di carbonio centrale, legato ad un atomo di idrogeno. Due aminoacidi si uniscono fra loro formando un dipeptide con un legame peptidico eliminando una molecola d’acqua. Quando gli aminoacidi che si uniscono sono numerosi e formano una catena, si ha un polipeptide che è una molecola proteica. In una stessa molecola proteica non sono contenuti tutti e venti gli aminoacidi e le varie proteine si differenziano sia per il numero e il tipo di aminoacidi costituenti, sia per il loro allineamento nelle catene polipeptidiche. Per questo esistono milioni di proteine diverse. Gli individui appartenenti alla stessa specie hanno molte proteine in comune. Quelli che fanno parte di uno stesso gruppo familiare: fratelli, genitore e figlio, hanno moltissime proteine in comune. Alcune proteine ci caratterizzano come singoli individui, altre come appartenenti alla specie umana, altre come mammiferi, altre ancora come animali e così via. I singoli mattoni necessari per la costruzione delle proteine nelle nostre cellule, in particolare nei ribosomi, li otteniamo dal processo digestivo che demolisce le proteine vegetali e animali che ingeriamo con l’alimentazione. Gran parte delle proteine sintetizzate nei ribosomi sono strutturali, cioè vanno a formare le varie strutture cellulari. Esistono però anche proteine speciali, gli enzimi, che controllano e catalizzano tutte le reazioni chimiche che avvengono nelle cellule. Ogni cellula infatti costituisce un complesso laboratorio chimico dove continuamente si demoliscono sostanze ed altre se ne formano, riciclando quasi tutto, al contrario di ciò che è avvenuto per decenni nella nostra società sprecona. Tutte queste attività chimiche vitali possono realizzarsi grazie agli enzimi che svolgono un’azione catalitica specifica, cioè ogni tipo di reazione ha un suo particolare enzima che la facilita o la rende possibile. Ad esempio l’amilasi contenuto nella saliva trasforma gli amidi in maltosio, che rappresenta l’inizio della digestione di questi carboidrati. Molti avranno sicuramente notato che, per tranquillizzare un bambino che piange, spesso basta solo una crosta di pane: si ottiene un’azione fisica, lenitiva sulle gengive se è in atto la dentizione, e l’azione chimica della trasformazione in maltosio, dolce.