L’acqua piovana, in parte viene incanalata nei corsi d’acqua e arriva nei bacini dove si accumula, laghi, mari e oceani, in parte evapora. Una percentuale non trascurabile, variabile in base al tipo di suolo e all’intensità delle precipitazioni, si infiltra nel terreno e viene assorbita dalle radici delle piante.

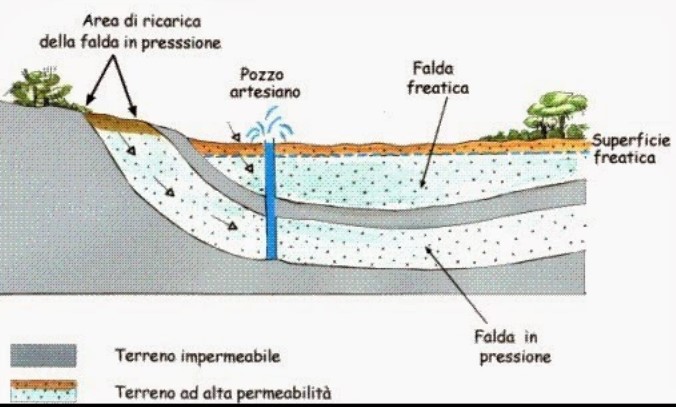

Se le rocce del sottosuolo sono permeabili (depositi di sabbie e ghiaie) o sono fratturate, l’acqua per gravità scende negli interstizi e nelle fratture per decine o centinaia di metri fino a quando non incontra uno strato di rocce impermeabili dove si accumula. Questi accumuli di acqua sotterranea, che occupano gli interstizi tra i vari granuli, formano una falda acquifera. La zona occupata dall’acqua è detta zona di saturazione, mentre sopra, separata dalla superficie freatica, c’è la zona di aerazione.

A seconda delle stagioni e della quantità di precipitazioni, nel corso del tempo il livello della superficie freatica e dell’acqua contenuta in eventuali pozzi che sono stati scavati per raggiungerla, varia. Le falde possono alimentare fiumi o sorgenti. Nel caso dei pozzi, opportune pompe riescono a portare l’acqua in superficie.

Esiste un altro tipo di falde acquifere che non sono libere nella parte superiore. Si parla di falde acquifere confinate o artesiane (il nome deriva dalla regione francese dell’Artois, dove sono molto diffuse).

Crediti: https://www.cafcspa.com/educational/

In questo caso l’acqua sotterranea che è filtrata, rimane imprigionata tra due strati di rocce impermeabili, uno superiormente e l’altro inferiormente. L’acqua si trova così sotto pressione e, se trova un varco verso l’alto, ad esempio il foro di un pozzo che è stato trivellato, risale in superficie spontaneamente. La pressione con cui risale è tanto maggiore quanto più grande è la differenza tra il livello della superficie libera di ricarica e il livello esterno del pozzo. In alcuni casi, per la differenza di pressione l’acqua zampilla spontaneamente dal pozzo.

Le acqua sotterranee sono particolarmente importanti per l’uomo, le sue attività e tutti i viventi della terraferma: nella maggioranza dei casi sono acque dolci, filtrate del suolo e potabili. Gran parte delle acque che riforniscono gli acquedotti dei centri urbani, grandi e piccoli, provengono dalle falde acquifere sotterranee. Un’altra parte, opportunamente depurata, proviene dai fiumi o dalle sorgenti.

L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee perciò è un problema di estrema gravità. Ci sono vari organi di controllo, ad esempio le ARPA (Agenzie Regionali per l’Ambiente) oppure l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ma è fondamentale anche il controllo dei singoli cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti che, altrimenti, potrebbero inquinare le falde. Tutti dobbiamo essere vigili custodi dell’ambiente.

Un recente studio condotto negli USA da un gruppo coordinato da Steven Jacobsen dell’Università di Northwestern, Illinois, ipotizza (ma per alcuni è ben più di un’ipotesi) la presenza di enormi quantità d’acqua nel sottosuolo. Precisamente di tratterebbe di acqua immagazzinata in alcuni tipi di minerali a circa 700 km di profondità, nella cosiddetta “zona di transizione” del mantello.

Un recente studio condotto negli USA da un gruppo coordinato da Steven Jacobsen dell’Università di Northwestern, Illinois, ipotizza (ma per alcuni è ben più di un’ipotesi) la presenza di enormi quantità d’acqua nel sottosuolo. Precisamente di tratterebbe di acqua immagazzinata in alcuni tipi di minerali a circa 700 km di profondità, nella cosiddetta “zona di transizione” del mantello. È la notizia astronomica del mese: pare ormai accertato che nel sottosuolo di Encelado, uno degli oltre trenta satelliti di Saturno, c’è acqua allo stato liquido. Encelado venne scoperto da Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) nel 1789 e per dimensioni (diametro medio di 500 km circa) è solo il sesto satellite di Saturno, preceduto da Titano (5150 km), Rea (1530 km), Giapeto (1460 km), Dione (1120 km) e Teti (1060 km).

È la notizia astronomica del mese: pare ormai accertato che nel sottosuolo di Encelado, uno degli oltre trenta satelliti di Saturno, c’è acqua allo stato liquido. Encelado venne scoperto da Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) nel 1789 e per dimensioni (diametro medio di 500 km circa) è solo il sesto satellite di Saturno, preceduto da Titano (5150 km), Rea (1530 km), Giapeto (1460 km), Dione (1120 km) e Teti (1060 km).

La decisione venne presa il 20 dicembre 2010 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all’unanimità. L’iniziativa si aggiunge alle altre previste per il “Decennio Internazionale dell’Acqua, “Water for Life”, 2005-2015. Questa risoluzione vuole sottolineare l’importanza strategica dell’acqua per la vita, le attività umane e per qualsiasi progetto di sviluppo sostenibile rivolto alla riduzione della povertà, della fame e alla salvaguardia ambientale.

La decisione venne presa il 20 dicembre 2010 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all’unanimità. L’iniziativa si aggiunge alle altre previste per il “Decennio Internazionale dell’Acqua, “Water for Life”, 2005-2015. Questa risoluzione vuole sottolineare l’importanza strategica dell’acqua per la vita, le attività umane e per qualsiasi progetto di sviluppo sostenibile rivolto alla riduzione della povertà, della fame e alla salvaguardia ambientale. anni l’11% della popolazione mondiale, nei Paesi più ricchi, ha consumato circa l’88% dell’acqua potabile utilizzata dall’umanità. La Commissione mondiale per l’acqua ha stimato in 40 litri pro capite giornalieri, la quantità minima d’acqua necessaria per soddisfare i bisogni essenziali. In Italia il consumo giornaliero d’acqua è di 250 litri circa pro capite, a fronte di una media europea di 165 litri. Nel mondo siamo terzi, dietro Stati Uniti (425 litri pro capite) e Canada (350 litri pro capite). Si tratta di quantità decine di volte superiori a quelle disponibili in molti Paesi africani.

anni l’11% della popolazione mondiale, nei Paesi più ricchi, ha consumato circa l’88% dell’acqua potabile utilizzata dall’umanità. La Commissione mondiale per l’acqua ha stimato in 40 litri pro capite giornalieri, la quantità minima d’acqua necessaria per soddisfare i bisogni essenziali. In Italia il consumo giornaliero d’acqua è di 250 litri circa pro capite, a fronte di una media europea di 165 litri. Nel mondo siamo terzi, dietro Stati Uniti (425 litri pro capite) e Canada (350 litri pro capite). Si tratta di quantità decine di volte superiori a quelle disponibili in molti Paesi africani.