Da qualche settimana il vulcano Kilauea, nelle Hawaii, ha ripreso ad eruttare e non accenna a fermarsi. L’eruzione è stata accompagnata da una scossa tellurica che ha sprigionato un’energia significativa, pari a 6,9 della scala Richter. L’esplosione avvenuta tra il 17 e il 18 maggio, oltre alla lava ha provocato l’emissione di materiali piroclastici, in particolare una nube di polveri alta nove kilometri.

Da qualche settimana il vulcano Kilauea, nelle Hawaii, ha ripreso ad eruttare e non accenna a fermarsi. L’eruzione è stata accompagnata da una scossa tellurica che ha sprigionato un’energia significativa, pari a 6,9 della scala Richter. L’esplosione avvenuta tra il 17 e il 18 maggio, oltre alla lava ha provocato l’emissione di materiali piroclastici, in particolare una nube di polveri alta nove kilometri.

Il vulcano si trova sulla maggiore delle isole Hawaii, la Big Island, abitata da oltre 185.000 persone. Alcune migliaia sono state evacuate dalle zone circostanti il Kilauea che si trova alle pendici del Mauna Loa, uno dei vulcani più grandi e conosciuto al mondo.

Tutte le Hawaii sono isole vulcaniche particolari: si trovano su “punti caldi”. Zone particolari presenti all’interno delle zolle che formano la crosta terrestre (continentale e oceanica) in cui colonne convettive di magma ascendenti, dalle parti più profonde del mantello si innalzano verso la superficie.

Nelle zolle oceaniche i punti caldi possono generare, come nel caso delle Hawaii – Emperor, un allineamento di vulcani. Un altro allineamento vulcanico di questa tipologia è quello della Linea – Tuamotu e della Marshall – Gilbert – Isole Australi. Oltre a quelli intraoceanici, ci sono anche punti caldi intracontinentali come il gruppo vulcanico del Camerun in Africa.

Altri casi di punti caldi si hanno in corrispondenza delle dorsali oceaniche: l’Islanda è un plateau vulcanico che si innalza dal fondale oceanico lungo la dorsale Medio – Atlantica.

La maggioranza dei vulcani però non sono associati ai punti caldi ma ai margini delle placche che possono essere divergenti, convergenti o trasformi. Video_01 (Huffington Post); Video dell’eruzione dello scorso 26 gennaio.

Continua a leggere “I punti caldi e il vulcano Kilauea”

Categoria: Argomenti vari

Monitoraggio della fauna selvatica e dei reati ambientali con fototrappole

Da qualche anno gli sviluppi tecnologici permettono di avere strumenti sempre più sofisticati di cattura delle immagini e di video nei parchi senza disturbare la fauna e senza sottoporsi ad estenuanti ore di sorveglianza notturna. I più diffusi sono le fototrappole, macchine provviste di sensori termici che si attivano al passaggio della fauna selvatica e scattano immagini o fanno riprese in alta definizione.

Da qualche anno gli sviluppi tecnologici permettono di avere strumenti sempre più sofisticati di cattura delle immagini e di video nei parchi senza disturbare la fauna e senza sottoporsi ad estenuanti ore di sorveglianza notturna. I più diffusi sono le fototrappole, macchine provviste di sensori termici che si attivano al passaggio della fauna selvatica e scattano immagini o fanno riprese in alta definizione.

Sempre più piccole e precise, sono in grado di inviare i loro filmati ad un PC o ad uno smartphone collegato alla rete. Si possono osservare in quasi tutti i parchi naturali e se ne servono guardia parco e ricercatori per monitorare e censire determinate specie, di solito molto elusive, presenti in un territorio o anche per raccogliere video da utilizzare nella didattica naturalistica e ambientale. Gli animali vengono ripresi nelle loro abitudini notturne, durante gli spostamenti, la ricerca del cibo, i comportamenti territoriali, la predazione, i comportamenti riproduttivi.

In alcuni casi ho potuto osservare postazioni di fototrappole sistemate nelle vie d’accesso a discariche o luoghi di sversamento abusivo di rifiuti (pneumatici, materiale plastico, scarti di lavorazioni edili, elettrodomestici, ..) nelle aree boschive. Spero che siano servite non solo ad evitare ulteriori sversamenti ma anche a riprendere qualche targa e a risalire all’autore di questi reati ormai di natura penale e non solo civile. Le fototrappole quindi sono un occhio notturno in più, sia per la ricerca naturalistica, sia contro i reati ambientali.

Alcune riprese effettuate negli scorsi anni in parchi italiani:

Un anno di fototrappolaggio a Corte Franca;

Fototrappolaggio nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

Fototrappolaggio nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi;

Lupo contro cinghiale o…cinghiale contro lupo? (canis lupus italicus – sus scrofa);

Lupi nel Parco Nazionale del Pollino;

Branco di 10 lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo;

Videotrappola, una anno di passaggi di fauna selvatica nel Parco dei Gessi Bolognesi.

“Il capitale naturale” su RAI3

Lo scorso settembre su RAI3 è iniziato un nuovo programma di Riccardo Iacona nell’ambito di Presadiretta: “Il Capitale Naturale”, un racconto con la collaborazione di Marco Piazza, Alessandro Macina, Antonella Bottini, Raffaella Notariale, Marcello Brecciaroli, Rebecca Samonà, Massimiliano Torchia e Andrea Vignali.

Lo scorso settembre su RAI3 è iniziato un nuovo programma di Riccardo Iacona nell’ambito di Presadiretta: “Il Capitale Naturale”, un racconto con la collaborazione di Marco Piazza, Alessandro Macina, Antonella Bottini, Raffaella Notariale, Marcello Brecciaroli, Rebecca Samonà, Massimiliano Torchia e Andrea Vignali.

Il programma presenta le criticità e le opportunità che offrono i luoghi dei tesori italiani: Parchi, foreste, arcipelaghi, spiagge, ghiacciai, …

Stasera alle 21,15 ci sarà un’altra puntata, un reportage sulle ricchezze del territorio italiano, sulle loro fragilità, sulle “disattenzioni” di una parte di coloro che sono tenuti ad amministrarle, valorizzarle e proteggerle. Un reportage di informazione, divulgazione scientifica e denuncia.

Chi è interessato può anche rivedere la puntata del 18 settembre 2017 sul sito RAI. Si può anche sfogliare l’elenco delle precedenti puntate di “Presadiretta” con i rispettivi temi trattati e selezionare quella che più interessa.

Classificazione dei minerali (1a parte)

Nei secoli scorsi sono stati proposti vari sistemi di classificazione dei minerali. Tra i più seguiti c’è stato quello di uno dei padri della chimica moderna, Jons Jacob Berzelius (1779-1848) che, nella sua opera Nouveau système de minéralogie, propose una classificazione basata sulla loro composizione chimica. Tale classificazione fu ripresa e migliorata dal naturalista statunitense James Dwight Dana nel 1837, più volte modificata dal figlio e da altri mineralogisti.

Nel XX secolo si è imposta la classificazione di Karl Hugo Strunz (1910-2006) mineralogista tedesco, proposta nel 1957, poi modificata anche dal canadese Ernest H. Nickel (1925-2009) e adottata dall’International Mineralogical Association. La versione più recente è la nona edizione e risale al 2001.

Secondo questa classificazione, i minerali oggi conosciuti (oltre 3.000) vengono suddivisi nelle seguenti nove classi:

I – Elementi nativi

II – Solfuri e derivati

III – Alogenuri

IV – Ossidi e idrossidi

V – Carbonati, nitrati e borati

VI – Solfati, cromati, molibdati, wolframati

VII – Fosfati, arseniati, vanadati

VIII – Silicati

IX – Minerali organici

Per motivi didattici, considerata anche la vastità dell’argomento, suddivido la classificazione in due post. Il secondo sarà pubblicato nei prossimi mesi.

I – Elementi nativi. La maggior parte degli elementi in natura si combinano per formare composti, ma circa una ventina di elementi si possono trovare anche allo stato elementare, non combinati, non scomponibili in elementi più semplici. Solitamente a scopo didattico si usa suddividerli in metalli (oro, argento, rame, platino, ferro, mercurio, semimetalli (arsenico, antimonio e bismuto) e non metalli (zolfo e carbonio nelle due forme allotropiche di grafite e diamante).

II – Solfuri e derivati. Questa classe comprende composti che non contengono ossigeno e sono formati dalla combinazione di elementi metallici con lo zolfo, ma anche con selenio, tellurio, arsenico, antimonio e bismuto. Hanno una notevole importanza economica perché costituiscono la principale fonte da cui l’industria estrae numerosi metalli. Si tratta di una classe che comprende oltre 300 minerali, i più noti sono: la pirite (FeS2), la calcopirite (CuFeS2), la calcosina (Cu2S), la covellina (CuS), la blenda (ZnS), la galena (PbS), il cinabro (HgS), il realgar (As4S4), l’orpimento (As2S3), l’arsenopirite (FeAsS), la stibina (Sb2S3), la molibdenite (MoS2).

III – Alogenuri. Una classe che comprende un centinaio di minerali: i sali degli acidi alogenidrici (acidi: cloridrico, fluoridrico, bromidrico, iodidrico). I minerali più importanti sono: il cloruro di sodio (NaCl), il cloruro di potassio (Kcl), il cloruro di magnesio (MgCl2), il cloruro di piombo (PbCl2), il fluoruro di calcio (CaF2), il fluoruro di sodio (NaF), il fluoruro di alluminio (AlF3), la carnallite (KMgCl3*6H2O), la criolite (Na3AlF6). Fra tutti questi, di gran lunga il più importante e conosciuto è il cloruro di sodio o salgemma, l’alogenuro più diffuso nelle acque marine del nostro pianeta, presente anche in tutte le case come sale da cucina.

IV – Ossidi e idrossidi. Sono considerati ossidi quei minerali costituiti dalla combinazione dell’ossigeno con elementi metallici, mentre gli idrossidi oltre al metallo contengono il gruppo ossidrilico OH. Ossidi e idrossidi non sono numerosissimi, poco più di 150, nonostante l’ossigeno sia l’elemento più abbondante sulla superficie terrestre. Ricordo che questa classe non comprende il biossido di silicio (silice, SiO2) che rientra nel vastissimo gruppo dei silicati. Tra i principali ossidi di questa classe: l’ematite (Fe2O3), il corindone (Al2O3), la pirolusite (MnO2), il rutilo (TiO2), il gruppo degli spinelli, ossidi multipli di formula generale AB2O4 in cui A e B sono due elementi metallici. I principali idrossidi invece sono: la manganite [MnO(OH)], la goethite [FeO(OH)], la limonite [FeO(OH)*nH2O].

V – Carbonati, nitrati e borati. I minerali di questa classe sono caratterizzati, da punto di vista chimico, dal gruppo XO3 , in cui l’elemento X può essere: carbonio, azoto, boro, arsenico, selenio, tellurio e iodio. Quindi si possono avere carbonati, nitrati, borati, arseniti, seleniti, telluriti e iodati. I più diffusi e importanti sono i carbonati, diffusi in molti tipi di rocce, soprattutto sedimentarie, e comprendono circa 80 specie di minerali. In base alla struttura si suddividono in due gruppi: quello della calcite (CaCO3), caratterizzati da una sfaldatura romboedrica; quello dell’aragonite (sempre CaCO3) con una struttura prismatica a base esagonale, molto meno diffusa della calcite. La calcite, molto diffusa, è solitamente bianca ma può assumere diverse tonalità per la presenza di piccole quantità di altri metalli (Fe, Mn, Mg). Una particolare varietà di calcite è la “spato d’Islanda”, con cristalli romboedrici trasparenti caratterizzati da una doppia rifrazione: sdoppia gli oggetti osservati attraverso il minerale.

Tra gli altri minerali di questa classe: la magnesite (MgCO3), la siderite (FeCO3), la smithsonite (ZnCO3), la stronzianite (SrCO3), la malachite [Cu2CO3 (OH)2], l’azzurrite [Cu3(CO3)2 (OH)2], il salnitro (KNO3). Alcune decine di tipi di borati si formano per evaporazione di acque superficiali ricche di boro: ne sono un esempio quelli prodotti dai famosi “soffioni boraciferi” di Larderello in Toscana.

VI – Solfati, cromati, molibdati, wolframati. I minerali di questa classe sono caratterizzati da quattro raggruppamenti atomici: [SO4]2- ; [CrO4]2- ; [MoO4]2- ; [WO4]2- . I minerali più abbondanti della classe sono i solfati, circa 200 tipi, mentre cromati, molibdati e wolframati costituiscono una cinquantina di specie. Tra i minerali più diffusi: l’anidrite (CaSO4), la baritina (BaSO4), il gesso (CaSO4 * 2H2O), l’anglesite (PbSO4), la crocoite ((PbCrO4) molto ricercata dai collezionisti, la wolframite [(Fe,Mn)WO4].

Sui minerali, la loro importanza e la loro classificazione chimica, propongo un video caricato in rete da Antonio Geremia: Minerali_1°parte.mp4 .

I più grandi cristalli del mondo sono ritornati sott’acqua

La Cueva de los Cristales si trova in Messico nella regione di Naica, ricca di miniere di argento, zinco e piombo, a circa 300 metri di profondità. Da un centinaio d’anni, estraendo argento, sono state scoperte a profondità crescenti alcune grotte ricche di cristalli. Ma la grotta con i cristalli più grandi del mondo venne scoperta solo nel 2000: la Cueva de los Cristales, un’enorme caverna piena di cristalli di selenite (“pietra di luna”), alcuni lunghi oltre dodici metri con un diametro di un metro. La selenite, una particolare varietà di gesso purissimo si presenta in numerosi ed enormi cristalli opalescenti, formatisi a causa dell’accumulo di solfato di calcio sciolto in acqua calda che ha riempito la grotta per millenni. L’acqua è stata mantenuta calda da magma intrusivo presente nel sottosuolo della zona.

Questa e le altre grotte sono state scoperte perché per l’estrazione dei metalli, argento soprattutto, l’acqua è stata pompata via per decenni. La Cueva, dopo il 2002, considerata la spettacolarità dei cristalli, è stata “sigillata” per mantenere condizioni ambientali che potessero preservare i minerali: una temperatura di circa 48 °C con un’umidità del 100%.

L’accesso alla grotta in questi anni è stato riservato, per una decina di minuti per volta, a pochi gruppi di studiosi, di giornalisti e fotoreporter che hanno diffuso le immagini in tutto il mondo.

Da un paio d’anni, per motivi poco chiari, l’acqua è entrata nella grotta sommergendo nuovamente i cristalli. Secondo la società mineraria per un incidente che ha allagato anche il resto della miniera collegata alla Cueva, secondo altri a causa del costo: non conveniva pompare continuamente acqua solo per mantenere la grotta, se non c’era più argento da estrarre.

Molti sono dispiaciuti per la “perdita” della Cueva ma altri fanno notare che i cristalli, fuori dall’acqua solo da pochi anni, incominciavano già a mostrare segni di deterioramento, ritornando sott’acqua, continueranno a conservarsi per millenni. Crediti immagine:National Geographic Italia.

Presentazione di Margherita Iavarone. Alcuni video: . Viaggio tra i cristalli (TeleBiella1971). Naica’s crystal caves hold long-dormant life . Cueva de Naica, maravilla natural mexicana.

Folco Quilici: il naturalista, la passione, i documentari

Naturalista appassionato di mare, scrittore e documentarista, Folco Quilici è morto oggi. Un regista specializzato in riprese sottomarine che una decina d’anni fa la rivista Forbes inserì tra le cento persone più influenti al mondo per i suoi documentari, i suoi film e i suoi libri.

Naturalista appassionato di mare, scrittore e documentarista, Folco Quilici è morto oggi. Un regista specializzato in riprese sottomarine che una decina d’anni fa la rivista Forbes inserì tra le cento persone più influenti al mondo per i suoi documentari, i suoi film e i suoi libri.

Numerose le pubblicazioni, i programmi (è stato il fondatore del programma RAI “Geo”, delle serie televisive “I viaggi di Cook”, “Alla scoperta dell’Africa”, “Alla scoperta dell’India”, “L’Italia vista del cielo”, ecc. ) realizzati e i riconoscimenti ricevuti, tra cui “La Navicella d’Oro”, della Società Geografica Italiana, L’Orso d’argento al Festival di Berlino del 1957, il David di Donatello del 1972. Per saperne di più sulle opere:

https://it.wikipedia.org/wiki/Folco_Quilici

Tra i suoi libri: “Sesto Continente”, “Cacciatori di navi”, “L’Italia vista dal cielo”, “Cielo verde”, “Tobruk 1940”, “Libeccio”, “La dogana del vento”, “Relitti e tesori”, “L’isola dimenticata”.

Qualche documentario:

Il mare (prima parte); Il mare (seconda parte); Geo ospita Folco Quilici; L’Italia vista dal cielo (Umbria); L’Italia vista dal Cielo (Lazio); La Sicilia vista da Folco Quilici (1970); L’Italia vista dal cielo (Molise e Abruzzo).

Nell’immagine, un best-seller degli Oscar Mondadori.

La banca dei semi alle Svalbard

L’arcipelago delle Svalbard si trova all’interno del circolo polare artico ed è stato scelto alcuni anni fa come “Deposito globale di sementi del Pianeta” (Global Seed Vault). Lo scopo del deposito, situato a circa 1.200 km dal Polo Nord, è quello di garantire la conservazione dei semi di almeno i principali tipi di piante della Terra. La costruzione iniziò nel 2006 e, ultimato, ha l’aspetto di un bunker in calcestruzzo armato e acciaio, adatto a resistere alle peggiori calamità ambientali o a quelle causate dall’uomo: fino ad un’esplosione nucleare ravvicinata.

L’arcipelago delle Svalbard si trova all’interno del circolo polare artico ed è stato scelto alcuni anni fa come “Deposito globale di sementi del Pianeta” (Global Seed Vault). Lo scopo del deposito, situato a circa 1.200 km dal Polo Nord, è quello di garantire la conservazione dei semi di almeno i principali tipi di piante della Terra. La costruzione iniziò nel 2006 e, ultimato, ha l’aspetto di un bunker in calcestruzzo armato e acciaio, adatto a resistere alle peggiori calamità ambientali o a quelle causate dall’uomo: fino ad un’esplosione nucleare ravvicinata.

Il Deposito è stato costruito, finanziato ed è gestito dal governo norvegese, ma per la parte tecnico-scientifica è intervenuto il Fondo mondiale per la diversità delle colture. Il Fondo di Bill & Melinda Gates (quello della Microsoft) è intervenuto per assistere finanziariamente le nazioni in via di sviluppo per la confezione, l’invio e il trasporto dei semi al deposito.

L’attenzione è stata concentrata inizialmente sulle 21 colture (con le diverse varietà) più importanti per l’alimentazione della popolazione del Pianeta: riso, frumento, patate, mais e così via. In un secondo momento se ne sono aggiunti altri, fino ad arrivare a 500 milioni, anche i più rari presenti solo in poche zone della Terra.

Si tratta di una vera e propria banca dei semi, proprietaria della struttura e delle singole “cassette di sicurezza”, mentre i Paesi che li hanno portati sono proprietari dei semi (sigillati) in esse contenuti ad una temperatura di circa -18 °C.

Per saperne di più: La cassaforte mondiale dei semi. Video: Deposito Globale per le sementi delle Svalbard, in Norvegia. L’Arca dei semi (Giulio Salvador). Viaggio fotografico alle isole Svalbard (rberetta 100).

Il batteri più pericolosi secondo l’OMS

Meno di un anno fa, alla vigilia del G20 di Berlino di marzo 2017, l’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione sul grave problema della diffusione del fenomeno della resistenza batterica agli antibiotici, pubblicava la lista dei dodici tipi di batteri più pericolosi per l’uomo. Questo per spingere la ricerca verso nuovi tipi di antibiotici e per sollecitare la popolazione e la comunità dei medici ad un utilizzo “oculato”, mirato e attento degli antibiotici, solo nei casi di effettiva necessità, in considerazione dell’elevata capacità di modificazioni geniche dei batteri che ne sviluppano la resistenza. Il problema è aggravato dall’uso di antibiotici a scopo preventivo negli allevamenti intensivi (bovini, suini, avicoli soprattutto) da carne.

L’elenco è diviso in tre categorie di batteri, a seconda dell’urgenza e della necessità di nuovi antibiotici. Si hanno così le tre priorità: fondamentale, elevata, media.

Appartengono al primo gruppo, i più pericolosi perché resistenti a molti antibiotici: Acinetobacter, Pseudomonas e batteri della famiglia delle Enterobacteriaceae (Klebsiella, E. coli, Serratia e Proteus). Resistenti a più farmaci, possono causare infezioni gravi o mortali, spesso anche in ospedali e case di cura. Seguono gli altri due gruppi.

Ecco l’elenco segnalato dall’OMS:

Priorità fondamentale

Acinetobacter baumannii, resistente ai carbapenemi

Pseudomonas aeruginosa, resistente ai carbapenemi

Enterobacteriaceae*, resistente ai carbapenemi , resistenti alle ciclosporine di 3a generazione.

Priorità elevata

Enterococcus faecium, resistente alla vancomicina

Staphylococcus aureus, resistente alla meticillina, intermediato e resistente alla vancomicina

Helicobacter pylori, resistente alla claritromicina

Campylobacter, resistente ai fluorochinoloni

Salmonella spp., resistente ai fluorochinoloni

Neisseria gonorrhoeae, resistenti alle ciclosporine di 3a generazione, resistente ai fluorochinoloni.

Priorità media

Streptococcus pneumoniae, non suscettibile alla penicillina

Haemophilus influenzae, resistente all’ampicillina

Shigella spp., resistente ai fluorochinoloni.

Il documento completo dell’OMS con le raccomandazioni del gruppo di lavoro. Crediti: https://amr-review.org/ ; http://www.who.int/en/ .

Considerando che quest’inverno, solo in Italia, l’influenza ha colpito alcuni milioni di persone, più degli altri anni, e che spesso è stata accompagnata da complicanze batteriche che nei casi più gravi hanno provocato il decesso dei pazienti, bisognerebbe dare il giusto rilievo all’allarme sui batteri resistenti agli antibiotici.

Nubi: origine e classificazione

Atlanti e classificazioni delle nubi si trovano in molti siti di meteorologia. Questa breve trattazione perciò non può essere esaustiva e ha solo scopo didattico. Le nuvole con i loro molteplici aspetti modificano il paesaggio e determinano il tempo atmosferico, l’insolazione, la temperatura e l’umidità dell’aria. La prima classificazione delle nubi accettata a livello internazionale dalla maggioranza degli studiosi è stata proposta nel 1891 alla Conferenza Internazionale di Monaco dall’inglese Luke Howard, basata su quattro generi fondamentali con nomi latini: Cirrus, cumulus, stratus, nimbus. I nomi latini indicano le particolari forme che le nuvole assumono: Cirrus significa ciuffo, ciocca di capelli; cumulus indica un mucchio; stratus sta per spargere, coprire; nimbus invece significa nube portatrice di pioggia. Da questi generi fondamentali ne sono derivati altri intermedi, composti dall’unione a coppie dei primi quattro. Perciò ci sono i cirrostrati e i cirrocumuli, gli altostrati e gli altocumuli, i nembostrati, i cumulonembi e così via.

Le nubi si formano per condensazione del vapor acqueo atmosferico intorno a nuclei di condensazione che possono essere polveri o altre particelle microscopiche (pollini, sostanze inquinanti come le anidridi dello zolfo, minuscoli cristalli di sale, …). A seconda della temperatura alla quale si formano o vengono sottoposte, le nubi possono essere costituite da goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio. L’aspetto delle nubi osservate dal suolo invece è determinato prevalentemente, oltre che dalla loro composizione, dalle condizioni atmosferiche che possono essere più o meno stabili e dalla posizione e altezza del Sole rispetto all’orizzonte.

In relazione all’altezza, si possono avere:

In relazione all’altezza, si possono avere:

1. Nubi alte, in genere oltre i 6.000 m e fino a 12.000 m circa, costituite da cirri, cirrostrati e cirrocumuli:

2. Nubi medie, che si sviluppano ad un’altezza compresa tra i 2-3.000 e i 6.000 m, costituite da altocumuli, altostrati e dalla parte superiore dei cumulonembi, nubi a sviluppo verticale tipiche del periodo estivo e portatrici di temporali e grandine;

3. Nubi basse, fino ai 2.000 m di altezza, portatrici della maggioranza delle precipitazioni, suddivise in strati, nembostrati, stratocumuli e cumulonembi.

Per saperne di più: Il saturatore, classificazione delle nubi.

http://www.cemer.it/le-nubi-nomenclatura-e-loro-classificazione/

GeoScienza (RAI): Come si formano le nuvole.

Meteorologia.it: Fotoatlante delle nubi. Video YouTube. Crediti immagine “Classificazione”:Meteo Maps.

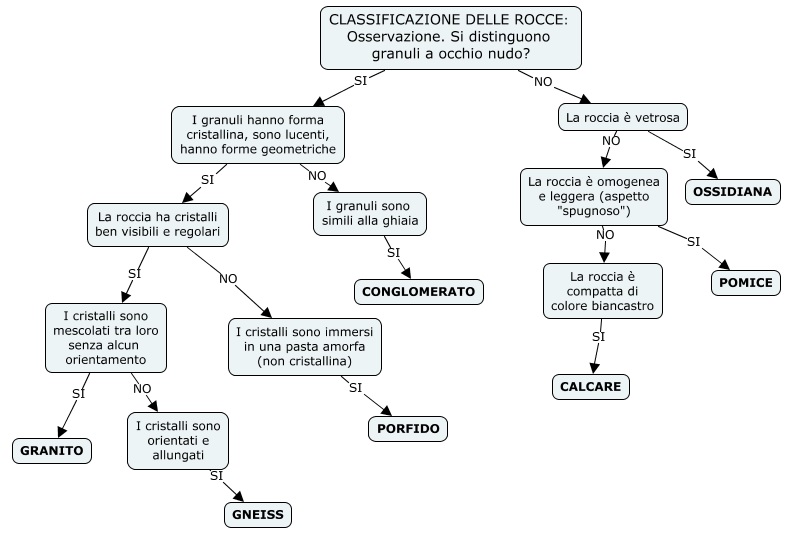

CLASSIFICAZIONE ESSENZIALE DELLE ROCCE

Sui minerali ho scritto in altre occasioni: I cristalli; Mostra “Le vie dell’amianto”; Un nuovo minerale: Hemleyite; Lo zolfo in Sicilia; L’isomorfismo dei minerali. In questo post propongo una mappa semplificata sulla classificazione delle rocce, aggregati di due o, più spesso, molti minerali.

Sui minerali ho scritto in altre occasioni: I cristalli; Mostra “Le vie dell’amianto”; Un nuovo minerale: Hemleyite; Lo zolfo in Sicilia; L’isomorfismo dei minerali. In questo post propongo una mappa semplificata sulla classificazione delle rocce, aggregati di due o, più spesso, molti minerali.

Le rocce, in quanto associazioni di più minerali, si sono formate a causa di processi naturali e costituiscono la zona più esterna della Terra: la litosfera, interconnessa con l’idrosfera e l’atmosfera. I criteri di classificazione delle rocce possono essere molteplici, quello più seguito considera i processi naturali che hanno portato alla loro formazione. Perciò si hanno: rocce magmatiche, originatesi dal raffreddamento del magma e costituite prevalentemente da silicati; rocce metamorfiche che derivano dalla trasformazione di rocce preesistenti a causa di elevate temperature e forti pressioni; rocce sedimentarie derivanti dalla disgregazione, alterazione di rocce preesistenti e successiva cementazione dei detriti che si originano.

Lo schema (selezionarlo per ingrandirlo), consente attraverso un’osservazione ad occhio nudo di individuare le principali tipologie di queste rocce: granito (roccia magmatica intrusiva i cui minerali le conferiscono un colore grigio chiaro o rosa picchiettato di nero), gneiss (roccia metamorfica a grana generalmente grossa, con tessitura scistosa e bande chiare alternate a bande scure), porfido (roccia magmatica effusiva composta in prevalenza da quarzo, feldspati e plagioclasi), conglomerati (rocce sedimentarie di origine detritica, costituite da ciottoli più o meno grossi immersi in una pasta fine), calcari (rocce sedimentarie di origine chimica, caratterizzate da un’elevata percentuale di carbonato di calcio, CaCO3), ossidiana (roccia magmatica di colore nero, vetrosa e con tipica frattura concoide), pomici (rocce magmatiche effusive ad aspetto “bolloso” che le rende molto leggere).

Ciascuna di queste tipologie di rocce può essere a sua volta suddivisa in sottocategorie.