I cristalli che si possono osservare in natura sono strutture, modi di aggregazione della materia solida, con forma geometrica ben definita, regolare (cubica, ottaedrica, prismatica, …), che costituiscono molti minerali. I minerali a loro volta sono specie chimiche che possono essere formate da un solo elemento, in questo caso si parla di “elementi nativi” o, più frequentemente, da diversi elementi. Le proprietà fisiche e chimiche dei minerali sono tante e tali che richiedono trattazioni a parte. Un insieme di minerali a sua volta compone le rocce, cioè i costituenti solidi della parte più esterna dell’intero pianeta Terra e degli altri pianeti di tipo terrestre.

I cristalli che si possono osservare in natura sono strutture, modi di aggregazione della materia solida, con forma geometrica ben definita, regolare (cubica, ottaedrica, prismatica, …), che costituiscono molti minerali. I minerali a loro volta sono specie chimiche che possono essere formate da un solo elemento, in questo caso si parla di “elementi nativi” o, più frequentemente, da diversi elementi. Le proprietà fisiche e chimiche dei minerali sono tante e tali che richiedono trattazioni a parte. Un insieme di minerali a sua volta compone le rocce, cioè i costituenti solidi della parte più esterna dell’intero pianeta Terra e degli altri pianeti di tipo terrestre.

I cristalli sono stati trattati anche in letteratura, ad esempio sono l’argomento e il titolo di un racconto di Italo Calvino della raccolta “Ti con zero”, pubblicata da Einaudi nel 1967, in stretta relazione con le più famose Cosmicomiche. Tratto da “I cristalli”, riporto un breve e significativo brano.

“… Ce ne accorgemmo a un tratto. Vug disse: – Là!

Indicava, in mezzo a una colata di lava, qualcosa che stava prendendo forma. Era un solido di facce regolari e lisce e spigoli taglienti: e queste facce e spigoli s’andavano lentamente ingrandendo, come a spese della materia intorno, e anche la forma del solido cambiava, ma sempre mantenendo proporzioni simmetriche … E non era solo la forma a distinguersi da tutto il resto; era anche il modo in cui la luce gli entrava dentro, attraversandola e rifrangendosi. Vug disse: – Brillano! Tanti!

Non era il solo, infatti. Sulla distesa incandescente dove una volta affioravano soltanto effimere bolle di gas espulse dalle viscere terrestri, ora stavano venendo a galla cubi, ottaedri, prismi, figure diafane da parere quasi aeree, vuote dentro, e che invece come presto si vide concentravano in sé un’incredibile compattezza e durezza. Lo sfavillio di questa spigolosa fioritura invadeva la Terra, e Vug disse: – È primavera! – Io la baciai. …”

I cristalli sono studiati da una branca della Scienza della Terra: la cristallografia, che si occupa sia dell’aspetto esterno (l’habitus) di un cristallo, sia della struttura, cioè della disposizione degli atomi al suo interno. Habitus e struttura si basano su importanti proprietà fisiche e su alcune leggi, come quella della razionalità degli indici e quella di simmetria.

I cristalli sono studiati da una branca della Scienza della Terra: la cristallografia, che si occupa sia dell’aspetto esterno (l’habitus) di un cristallo, sia della struttura, cioè della disposizione degli atomi al suo interno. Habitus e struttura si basano su importanti proprietà fisiche e su alcune leggi, come quella della razionalità degli indici e quella di simmetria.

In laboratorio si possono proporre significative esperienze sulla formazione dei cristalli col metodo dell’evaporazione del solvente da una soluzione salina satura.

Riporto le indicazioni di massima, articolate in introduzione, materiali necessari, procedimento, osservazioni e conclusioni, indicazioni di sicurezza per una di queste esperienze svolte.

Introduzione

I minerali sono strutture che compongono le rocce, omogenee per composizione chimica e caratteristiche fisiche. In molti minerali sono evidenti le strutture cristalline. I cristalli si formano quando un magma si raffredda e forma minerali e rocce oppure quando da una soluzione evapora il solvente. In questo caso, in laboratorio si userà la tecnica di evaporazione del solvente per ottenere alcuni cristalli.

Materiali

Alcuni becher da 500 mL, acqua distillata, bacchetta di vetro per agitare, solfato di rame pentaidrato (CuSO4 *5H2O) in polvere, solfato doppio di cromo e potassio dodecaidrato [KCr(SO4)2 * 12H2O], carta da filtro, imbuto, sostegno per imbuto, spatolina, fornello per riscaldare, bilancia digitale.

Procedimento (alcuni gruppi lavoreranno col solfato di rame, altri col solfato doppio di cromo e potassio)

1. Riscaldare un litro di acqua distillata.

2. Versare 100 g di solfato di rame (o solfato doppio di cromo e potassio) nel becher ed aggiungervi 250 mL di acqua distillata calda e agitare bene con la bacchetta di vetro fino ad ottenere una soluzione satura.

2. Filtrare la soluzione calda per eliminare l’eventuale soluto non disciolto e raccogliere il filtrato.

4. Osservazione: le soluzioni hanno colore diverso a seconda del soluto utilizzato.

5. Porre le soluzioni in un luogo fresco per lasciarle raffreddare lentamente e poi lasciar evaporare il solvente.

6. Riprendere i becher dopo diversi giorni, ad evaporazione avvenuta.

Osservazioni e conclusioni

Dopo alcuni o molti giorni, a seconda della temperatura dell’ambiente in cui sono stati posti i becher, sul fondo compariranno i cristalli di solfato di rame (color azzurro) oppure i cristalli di solfato doppio di cromo e potassio (color violetto intenso).

Generalmente i cristalli sono numerosi e di piccole dimensioni. D’altra parte in natura, le condizioni ambientali nella maggioranza dei casi non permettono la formazione di cristalli grandi e ben formati. Per il loro accrescimento l’esperienza deve continuare con un’altra attività.

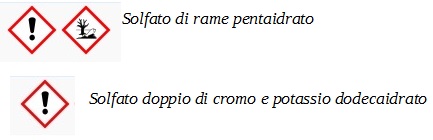

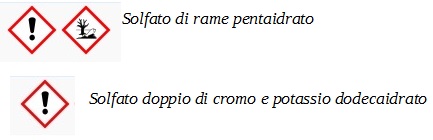

Indicazioni di sicurezza, simboli di rischio chimico (Regolamento 1272/2008/CE, o Regolamento CLP) e relativi pittogrammi di pericolo.

Fornello per riscaldare: Manipolato dal docente o dal tecnico di laboratorio. Rischio di ustioni.

Solfato di rame pentaidrato (CuSO4 *5H2O): irritante/nocivo, nocivo per l’ambiente.

Solfato doppio di cromo e potassio dodecaidrato [KCr(SO4)2 * 12H2O]: irritante/nocivo.

Per approfondimenti sui cristalli e sul loro accrescimento, Massimo Moret, Università di Milano-Bicocca “Come crescono i cristalli” o, più sintetico, “Il mondo dei cristalli” dell’Associazione Italiana di Cristallografia. Tra qualche giorno, il 19 gennaio, sarà il 50° anniversario della fondazione dell’Associazione Italiana di Cristallografia.

Per approfondimenti sui cristalli e sul loro accrescimento, Massimo Moret, Università di Milano-Bicocca “Come crescono i cristalli” o, più sintetico, “Il mondo dei cristalli” dell’Associazione Italiana di Cristallografia. Tra qualche giorno, il 19 gennaio, sarà il 50° anniversario della fondazione dell’Associazione Italiana di Cristallografia.

Video: “I cristalli” di RAI Scuola.

Cosa sono? Tre video, tre puntate sull’evoluzione dell’Universo conosciuto a partire dal Big Bang, basate sui numeri e sulle costanti che caratterizzano le leggi che governano il cosmo. I tre video, secondo me imperdibili per gli studenti della scuola secondaria, sono stati predisposti dalla TV dell’Agenzia Spaziale Italiana (http://www.asitv.it/).

Cosa sono? Tre video, tre puntate sull’evoluzione dell’Universo conosciuto a partire dal Big Bang, basate sui numeri e sulle costanti che caratterizzano le leggi che governano il cosmo. I tre video, secondo me imperdibili per gli studenti della scuola secondaria, sono stati predisposti dalla TV dell’Agenzia Spaziale Italiana (http://www.asitv.it/).

I cristalli che si possono osservare in natura sono strutture, modi di aggregazione della materia solida, con forma geometrica ben definita, regolare (cubica, ottaedrica, prismatica, …), che costituiscono molti minerali. I minerali a loro volta sono specie chimiche che possono essere formate da un solo elemento, in questo caso si parla di “elementi nativi” o, più frequentemente, da diversi elementi. Le proprietà fisiche e chimiche dei minerali sono tante e tali che richiedono trattazioni a parte. Un insieme di minerali a sua volta compone le rocce, cioè i costituenti solidi della parte più esterna dell’intero pianeta Terra e degli altri pianeti di tipo terrestre.

I cristalli che si possono osservare in natura sono strutture, modi di aggregazione della materia solida, con forma geometrica ben definita, regolare (cubica, ottaedrica, prismatica, …), che costituiscono molti minerali. I minerali a loro volta sono specie chimiche che possono essere formate da un solo elemento, in questo caso si parla di “elementi nativi” o, più frequentemente, da diversi elementi. Le proprietà fisiche e chimiche dei minerali sono tante e tali che richiedono trattazioni a parte. Un insieme di minerali a sua volta compone le rocce, cioè i costituenti solidi della parte più esterna dell’intero pianeta Terra e degli altri pianeti di tipo terrestre. I cristalli sono studiati da una branca della Scienza della Terra: la cristallografia, che si occupa sia dell’aspetto esterno (l’habitus) di un cristallo, sia della struttura, cioè della disposizione degli atomi al suo interno. Habitus e struttura si basano su importanti proprietà fisiche e su alcune leggi, come quella della razionalità degli indici e quella di simmetria.

I cristalli sono studiati da una branca della Scienza della Terra: la cristallografia, che si occupa sia dell’aspetto esterno (l’habitus) di un cristallo, sia della struttura, cioè della disposizione degli atomi al suo interno. Habitus e struttura si basano su importanti proprietà fisiche e su alcune leggi, come quella della razionalità degli indici e quella di simmetria.

Per approfondimenti sui cristalli e sul loro accrescimento, Massimo Moret, Università di Milano-Bicocca “

Per approfondimenti sui cristalli e sul loro accrescimento, Massimo Moret, Università di Milano-Bicocca “