A Torino il 4 gennaio scorso non è stato possibile osservare l’eclissi di Sole. Il cielo è stato coperto da nuvole per l’intera giornata. Possiamo però osservare i video ripresi in altre parti d’Italia o d’Europa e messi in rete. Ad esempio quello ripreso dall’Osservatorio Astronomico di Napoli (durata 1’34”) da Enrico Cascone.

A Torino il 4 gennaio scorso non è stato possibile osservare l’eclissi di Sole. Il cielo è stato coperto da nuvole per l’intera giornata. Possiamo però osservare i video ripresi in altre parti d’Italia o d’Europa e messi in rete. Ad esempio quello ripreso dall’Osservatorio Astronomico di Napoli (durata 1’34”) da Enrico Cascone.

Ma cosa significa eclissi e quando avviene un’eclissi? Eclissi significa temporanea invisibilità di un astro per l’interposizione di un altro astro e deriva dal greco ecleìpein “abbandonare” e poi dal latino eclipsis. L’eclissi avviene quando Sole, Terra e Luna si trovano allineati e uno dei corpi celesti che si può trovare in mezzo (Terra o Luna che distano l’una dall’altra circa 384.000 km, certamente non il Sole che dista dalla Terra circa 150 milioni di km) intercetta i raggi solari.

Se è la Terra a interporsi tra il Sole e la Luna, l’ombra della Terra viene proiettata sul “disco” lunare e si ha l’eclissi di Luna. Questo accade quando siamo nella fase di Luna piena perché il nostro satellite è in posizione opposta rispetto al Sole. Naturalmente non basta che ci sia Luna piena per avere l’eclissi di Luna, altrimenti ne avremmo una ogni mese, ogni plenilunio (se l’orbita della Terra intorno al Sole e quella della Luna intorno alla Terra fossero complanari, ogni mese avremmo anche un’eclissi di Sole). Invece l’eclissi lunare è un fenomeno che avviene approssimativamente ogni sei mesi perché la Luna, normalmente si sposta sopra e sotto il cono d’ombra proiettato dalla Terra. Infatti l’orbita lunare è inclinata di circa 5° rispetto all’orbita di rivoluzione (eclittica) del nostro pianeta intorno al Sole. Per avere le eclissi è necessario che i tre astri siano allineati lungo la “linea dei nodi” cioè i punti di intersezione delle due orbite. I nodi però si trovano in due parti opposte dell’orbita, per questo le eclissi capitano ogni sei mesi circa. Consideriamo anche che i nodi non sono punti fissi ma percorrono l’intera eclittica in 18 anni circa, perciò gli intervalli tra un’eclissi e l’altra non sono gli stessi. Le eclissi lunari possono essere parziali (solo una parte della Luna viene oscurata) oppure totali e, a differenza di quelle solari, sono visibili da regioni geografiche terrestri molto più estese.

L’eclissi solare invece si ha quando è la Luna a interporsi tra il Sole e la Terra e ciò può avvenire solo quando siamo nella fase di Luna nuova. In questo caso il disco lunare copre il Sole che ci appare occultato. La grandezza apparente dei due astri visti dalla Terra può essere simile e il Sole può essere coperto tutto (eclissi totale, dura solo pochi minuti ed è osservabile solo da una piccola regione della Terra) o in parte (eclissi parziale). Con i moderni strumenti di osservazione astronomica, anche esterni all’atmosfera del nostro pianeta, il fenomeno delle eclissi, per gli studiosi, non ha più la stessa importanza che ha avuto nei secoli scorsi. Le eclissi solari totali sono considerate ancora interessanti, sia perché consentono altre osservazioni come la corona solare che si estende per milioni di km nello spazio interplanetario o le eruzioni di plasma, le protuberanze; sia perché, per una determinata località terrestre, avvengono in media ogni duecento anni. Ma oggi, al contrario del passato, ci si sposta da un continente all’altro con molta più facilità.

Nell’eclissi parziale la Luna oscura il Sole solo in parte. Nell’eclissi anulare, la Luna si trova nella sua orbita ellittica vicino al punto più lontano dalla Terra, perciò il suo disco ci appare più piccolo di circa 1/10 rispetto alla dimensione massima. In questa situazione il disco lunare è più piccolo di quello solare e resta visibile un anello di luce solare che circonda il resto del Sole occultato.

Dal punto di vista storico, le prime testimonianze sulle eclissi di Sole sono un documento cinese del 2.136 a.C. e uno babilonese del 763 a.C. che descrive dettagliatamente il fenomeno. Le eclissi si possono prevedere perché si ripetono secondo cicli ben determinati. Il primo a predisporre un catalogo completo delle eclissi, avvenute dal 1207 a.C. e previste fino al 2162 d.C., fu l’astronomo ceko Teodoro Ritter in una pubblicazione del 1887.

Le prossime eclissi solari visibili dall’Europa sono previste per le seguenti date: 20-03-2015 (eclissi totale), 12-06-2026 (eclissi totale), 02-08-2027 (eclissi totale), 01-06-2030 (eclissi anulare), 21-06-2039 (eclissi anulare), 11-06-2048 (eclissi anulare).

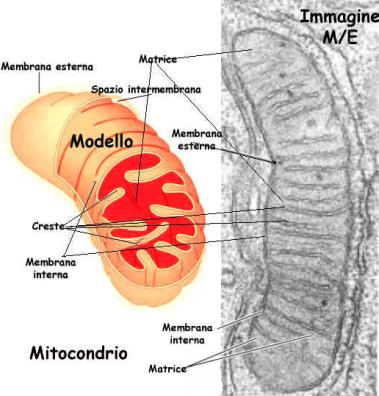

Tutti i sistemi, naturali o artificiali, sono caratterizzati da una componente energetica. Consideriamo gli aspetti energetici che riguardano le unità funzionali e strutturali delle forme di vita più evolute: le cellule eucariote.

Tutti i sistemi, naturali o artificiali, sono caratterizzati da una componente energetica. Consideriamo gli aspetti energetici che riguardano le unità funzionali e strutturali delle forme di vita più evolute: le cellule eucariote. La Stazione Spaziale Internazionale viaggia a circa 7,7 km al secondo (27.000 km/h) ad un’altezza di circa 380 km (può variare di qualche decina di km a seconda delle condizioni) rispetto alla superficie terrestre. Si tratta della terza conferenza-intervista, è del 26/01/2011, da quando è arrivato sulla Stazione. Il collegamento è caratterizzato da un piccolo ritardo tra domande e risposte perché il segnale che collega il centro di controllo della Terra con la IIS passa attraverso 3 o 4 satelliti geostazionari prima di arrivare a destinazione.

La Stazione Spaziale Internazionale viaggia a circa 7,7 km al secondo (27.000 km/h) ad un’altezza di circa 380 km (può variare di qualche decina di km a seconda delle condizioni) rispetto alla superficie terrestre. Si tratta della terza conferenza-intervista, è del 26/01/2011, da quando è arrivato sulla Stazione. Il collegamento è caratterizzato da un piccolo ritardo tra domande e risposte perché il segnale che collega il centro di controllo della Terra con la IIS passa attraverso 3 o 4 satelliti geostazionari prima di arrivare a destinazione.