Nel periodo natalizio il fenomeno più appariscente, tutti gli anni, è lo scintillìo di luci nelle case, sulle finestre, sui balconi. Luci intermittenti dagli innumerevoli colori, a forma di stella, albero, renna o altro animale, a forma geometrica o senza una forma ben definita. Per un breve periodo dell’anno, nelle città occidentali sembra di essere a Las Vegas. Ma se potessimo raggruppare in uno spazio equivalente a quello di una città i miliardi di organismi marini, appartenenti ad una decina di gruppi diversi, caratterizzati dal fenomeno della bioluminescenza, la città americana con tutte le sue luci impallidirebbe. Anche Parigi, la “ville lumière” si sentirebbe ridimensionata. Come spesso accade, la natura dimostra di aver ideato e realizzato certe soluzioni centinaia di milioni di anni prima dell’uomo.

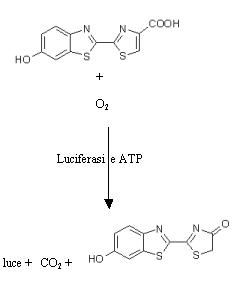

Ma cos’è la bioluminescenza? Si tratta della luce prodotta in molti organismi animali (tra cui la comune lucciola) con una reazione chimica: l’ossidazione della luciferina, una proteina, grazie all’azione dell’enzima luciferasi. Il risultato di questa reazione, oltre all’emissione di luce è l’ossiluciferina. Questo fenomeno fu scoperto dal fisiologo tedesco Emile Du Bois-Reymond (1818-1896) nel 1885, dopo aver ipotizzato la presenza nei tessuti muscolari di molecole dotate di proprietà elettriche. Oggi si sa che, mentre nelle lucciole per far avvenire la reazione è necessario l’ossigeno, la luciferasi e una certa quantità di ATP, negli organismi marini la luciferina contenuta non ha bisogno di ossigeno per la sua attivazione. Non bisogna neanche confondere la bioluminescenza marina con la fosforescenza che è altra cosa. Gli organismi che si sono evoluti sviluppando la bioluminescenza generalmente sono piccoli e senza altri meccanismi di difesa. Talvolta usano la produzione di luce come un’esca per attirare le prede, come nel caso della “rana pescatrice” (si tratta di un pesce). Più spesso invece si tratta di un meccanismo difensivo o di comunicazione con gli individui della stessa specie. Nell’ambiente terrestre, in particolare in Italia, gli insetti bioluminescenti più diffusi sono Lampyris nocticula e Lucciola italica ed emettono luce a scopo riproduttivo, per attirare il maschio e favorire l’accoppiamento. Nell’ambiente acquatico la bioluminescenza è diffusa sia nelle acqua superficiali che in quelle profonde, sia nelle zone bentoniche che in quelle pelagiche. Ricordiamo che la prima è costituita dal fondale oceanico o marino dove vivono organismi sessili, spugne, coralli, vermi, molluschi, bivalvi, crostacei, pesci. La seconda è rappresentata dall’oceano vero e proprio dove vivono organismi che galleggiano trasportati dalle correnti o che nuotano liberamente. Sono molti gli animali marini che per l’emissione di luce sfruttano, in una relazione di simbiosi, batteri che sono in grado di produrre bioluminescenza. Altri microrganismi, soprattutto dinoflagellati e radiolari, emettono luce in particolari periodi dell’anno, seguendo precisi ritmi circadiani, probabilmente a scopo riproduttivo o di difesa. È il caso del protozoo Noctiluca scintillans che a gruppi di milioni, i particolari periodi, determinano sulla superficie marina scie luminose che attirano pesci che si nutrono dei copepodi, suoi predatori. Altri due gruppi caratterizzati da bioluminescenza propria sono Ctenofori e soprattutto Celenterati, ai quali appartengono le numerose meduse luminescenti, come Aglaophenia octodonta diffusa in tutto il Mediterraneo.

Negli anni ’60 del secolo scorso, lo studio della bioluminescenza nella medusa Aequorea victoria del Pacifico occidentale, portò lo scienziato Osamu Shimomura ad isolare l’equorina, una fotoproteina variante della luciferina. Successivamente venne individuata una proteina accessoria, la GFP (Green Fluorescent Protein) che trasformava la luce prodotta da blu a verde. Quest’ultima proteina ha avuto molte applicazioni mediche come marcatore cellulare per osservare con appositi strumenti i processi di crescita e sviluppo delle cellule. Queste scoperte e le applicazioni che ne sono derivate hanno portato Shimomura, Roger Tsien e Martin Chalfie a ricevere il premio Nobel per la chimica nel 2008.

Per approfondimenti: The Bioluminescence Web Page il sito dell’Università Santa Barbara in California. URL: http://www.lifesci.ucsb.edu/~biolum/

Le due foto presentate sono tratte da: http://www.lifesci.ucsb.edu/~biolum/organism/photo.no.frame.html

Avviso: se il video procede a scatti, premere il tasto pausa (II) e aspettare qualche minuto, in modo che si carichi sul PC almeno la metà del file. Poi premere play.

Avviso: se il video procede a scatti, premere il tasto pausa (II) e aspettare qualche minuto, in modo che si carichi sul PC almeno la metà del file. Poi premere play. Come gli animali e l’uomo, anche le piante sono colpite da numerosissimi tipi di malattie. Le discipline scientifiche che si occupano di queste malattie sono principalmente due: la “patologia vegetale” e l’”entomologia agraria”. La prima si occupa delle malattie delle piante causate da virus, batteri, funghi, nonché da fattori nutrizionali e ambientali avversi. L’entomologia agraria invece studia malattie e danni causati dagli insetti. Danni causati da altri tipi di animali invece, ad esempio roditori e molluschi, si fanno rientrare nella “zoologia agraria”.

Come gli animali e l’uomo, anche le piante sono colpite da numerosissimi tipi di malattie. Le discipline scientifiche che si occupano di queste malattie sono principalmente due: la “patologia vegetale” e l’”entomologia agraria”. La prima si occupa delle malattie delle piante causate da virus, batteri, funghi, nonché da fattori nutrizionali e ambientali avversi. L’entomologia agraria invece studia malattie e danni causati dagli insetti. Danni causati da altri tipi di animali invece, ad esempio roditori e molluschi, si fanno rientrare nella “zoologia agraria”.